Il ne me paraît pas possible d’aborder sous tous ses aspects l’exercice d’endurance. Je n’ai pas les compétences pour m’y essayer… Il sera donc question principalement d’activité pratiquée en amateur, littéralement « pour le plaisir », hors des contraintes de la compétition sportive.

Toutefois, la consultation et la mise en pratique de certains enseignements destinés aux athlètes professionnels m’ont permis de comprendre qu’il n’y avait pas de différence radicale entre un entraînement visant l’amélioration des performances sportives et celui veillant au maintien en bonne santé.

Les auteurs cités dans cet article font partie des sportifs (triathlon, marathon…) qui ont révolutionné le métier d’entraîneur en s’appuyant sur les données de la médecine des sports. Ils ont fait la preuve qu’un entraînement correctement dosé permet aussi bien d’améliorer les scores des athlètes que de leur éviter un effondrement physique (et parfois psychique) en fin de carrière — effondrement dont ces entraîneurs avaient vécu les prémisses, rattrapés par l’âge dans leur parcours personnel.

Sommaire

⇪ Comme un champion ?

Eliud Kipchoge lors de sa victoire au marathon de Berlin 2015. Source : N1. CC BY-SA 4.0

Loin de moi l’ambition de résumer les ouvrages accessibles à tout lecteur anglophone (voir la bibliographie). C’est un apport précieux pour qui s’engage dans une carrière sportive… Je me contenterai d’en renverser la proposition principale — « Pour être un champion soyez en bonne santé » — en déclarant : « Pour être en bonne santé, entraînez-vous comme un champion ! » Autrement dit, veillez au dosage, à la périodicité et au ciblage appropriés, ainsi qu’à la perfection technique des postures et mouvements que vous mettez en œuvre.

On peut prendre comme exemple le champion marathonien Eliud Kipchoge qui pratique un entraînement privilégiant le volume sur l’intensitéN1. L’intensité n’est pas la finalité d’un bon entraînement. La qualité prime encore sur la quantité, mais cette quantité doit elle aussi être contrôlée et évaluée comme nous allons le voir.

Un des pionniers de la médecine sportive aux USA écrit :

La plupart des régimes à la mode ou traitements pour divers maux s’intéressent aux signes et symptômes en bout de chaîne, ignorant tout de leur origine. Bien que ce soit la marque de notre système de santé et de notre société — les magasins de médicaments et de santé regorgent de produits qui offrent aux gens un moyen de soigner leurs symptômes — cela ne corrige certainement pas, en général, la cause du problème.

L’approche de la méthode Maffetone vous incite à trouver les raisons de votre mauvaise santé ou mauvaise forme, répondant aux questions les plus communes : comment augmenter votre vitesse ? Pourquoi ne perdez-vous pas du poids ? Quelle est la cause de votre douleur ? Que faut-il pour atteindre votre potentiel sportif ? Je ne peux pas vous donner de réponse à ces questions essentielles, mais je peux vous aider à les trouver. En principe, tout le monde est capable de réussir, mais cela nécessite une autre façon de penser, de renoncer à la recherche sans fin de cette pilule magique, du régime parfait ou d’autres panacées universelles.

[…] Cette approche est un moyen pour un individu d’envisager de manière plus objective sa propre vie et de s’attaquer à tous les facteurs qui ne fonctionnent pas de la manière la plus avantageuse pour une santé et une forme physique optimales. Ces facteurs comprennent l’alimentation ou l’état nutritionnel, la pratique d’exercice et la meilleure façon de réguler le stress physique, chimique et mental.

En bref, la méthode Maffetone n’est pas un plan sous forme de livre de cuisine, mais une approche pour les athlètes qui veulent sortir des sentiers battus, devenir créatifs, individualiser leur approche du sport pour maximiser les résultats et développer leurs talents naturels pour les années à venir. En d’autres termes, nous devons compter sur nos cerveaux, qui contrôlent les performances du corps. Pour y parvenir, un cerveau sain est nécessaire.

Dr Philip Maffetone, Primal Endurance : Escape chronic cardio and carbohydrate dependency and become a fat burning beast ! (2015A2, p. xiv, xvi)

La « méthode Maffetone » mentionnée par l’auteur est dans ses grandes lignes ce que je propose ici pour l’exercice d’endurance. Cette approche est aussi abordée dans nos stages Santé Découverte en complément de pratiques qui sollicitent les mouvements spontanés et l’écoute des sensations internesN2.

⇪ Bénéfice de l’exercice d’endurance

Les termes « exercice » et « endurance » ne sont pas des mieux choisis pour mettre en valeur le côté ludique… Livrés à eux-mêmes, les animaux de compagnie vivent sans réserve cette dimension du jeu que les humains civilisés ne s’autorisent que pendant la petite enfance.

Voir par exemple la vidéo La chienne Rose jouant avec un ballonN3. Il est symptomatique que, pour décrire cet exemple, un pédant ait inventé le qualificatif ‘dodisfloataphobia’ évoquant la peur qu’un ballon entre en contact avec le sol ! 🙁

L’exercice d’endurance (ou le jeu) pratiqué régulièrement est un des ingrédients indispensables au maintien de la santé. Marcher, danser, courir sans effort excessif, se déplacer à bicyclette, nager, jouer au tennis ou au ping-pong etc., les options sont innombrables. Je cède de nouveau la parole à Phil Maffetone pour en présenter les avantages (2015A2, p. 1–2) :

L’un des fondements de la performance sportive en endurance est le système aérobie [N4].

Il joue un rôle clé dans la course à pied, le cyclisme, le triathlon, le ski de fond, l’aviron et même les sports d’équipe tels que le football, le basketball, le hockey et bien d’autres. En fait, tout événement qui dure plus d’une minute, même s’il n’est pas continu, comporte une composante importante d’endurance, dont le marathon qui s’appuie sur le système aérobie pour 99 % de l’énergie de la course.

En plus d’une endurance à long terme pour des performances optimales, le système aérobie nous procure un avantage important : il renforce notre santé. Les fibres musculaires aérobies soutiennent le corps physique, contribuant ainsi à maintenir l’équilibre musculaire pour la stabilité et à créer une démarche optimale pour une meilleure économie de mouvement. En bref, le système aérobie peut littéralement corriger et prévenir les blessures mécaniques autant qu’un thérapeute. Cela permet à nos articulations, os, ligaments, tendons, fascias et autres tissus mous de fonctionner efficacement.

Mais il y a plus : les fibres musculaires aérobies contiennent notre système antioxydant [N5] aidant le système immunitaire à protéger le corps entier contre les maladies, l’usure et le déchirement, et freinent littéralement le rythme de vieillissement accéléré si souvent observé chez les athlètes.

Un entraînement aérobie bien pratiqué bénéficie à tous les sportifs sans exception. Phil Maffetone écritN6 :

Les athlètes qui pratiquent l’athlétisme ou qui jouent au football, au basketball ou à d’autres sports d’équipe, et même ceux qui participent à des événements sportifs de haut niveau tels que l’haltérophilie et la lutte, peuvent bénéficier d’une fonction aérobie améliorée. Des fibres aérobies bien développées peuvent aider les fibres anaérobies voisines à mieux fonctionner et à récupérer plus rapidement en améliorant la circulation de l’oxygène et d’autres nutriments tout en éliminant les sous-produits indésirables des muscles de puissance.

Ce qui caractérise l’exercice d’endurance en contraste avec l’entraînement fractionné de haute intensitéN7 (HIIT), c’est l’effort modéréN8 sur une longue durée — typiquement plus de trente minutes. Si les deux formes d’exercice sont indispensables, il faut se souvenir que le HIIT (dans sa version Maximum Sustained Power, voir mon article) exige un minimum de 48 heures entre deux (courtes) séances pour laisser le temps à l’organisme d’assimiler les changements, alors que l’exercice d’endurance peut être pratiqué aussi souvent qu’on en ressent le besoin.

Un des effets bénéfiques de l’exercice sous toutes ses formes est de favoriser la neurogenèse cérébraleN9 chez l’adulte, autrement dit l’apparition de nouveaux neurones dans certaines zones du cerveau. Dans un article publié en mai 2013 par The Journal of Neuroscience, Elizabeth Gould et son équipe ont expliqué pourquoi cette neurogenèse contribuait à diminuer l’anxiété (2013N10) :

En comparant l’hippocampe d’un groupe de souris actives et un groupe de souris contraints à la sédentarité, Gould et ses collègues ont pu constater que les souris actives, contrairement aux autres, avaient une quantité notable de neurones produisant le neurotransmetteur GABAN11. Ces neurones, bien connus dans le cerveau, ont principalement une fonction inhibitrice, c’est-à-dire qu’ils rendent moins probable l’activité nerveuse dans d’autres neurones. Leur activation peut donc avoir, au niveau cérébral, cet effet calmant global qu’on associe à une anxiété moindre.

Une autre étude (Nokia MS et al., 2016N12) menée sur deux populations de rats ayant des réponses différentes à l’entraînement aérobieN4, montre que dans les deux cas l’exercice d’endurance avait augmenté le nombre de cellules de l’hippocampe, autrement dit leurs capacités d’apprentissage.

Par contre, le bénéfice de l’entraînement fractionné de haute intensitéN7 était moindre dans la configuration de Nokia MS et al. Bien que je m’efforce de réhabiliter l’entraînement de haute intensité (HIIT, ou exercice contre résistance) souvent ignoré ou mal pratiqué par celles et ceux qui « font du sport », il faut comprendre que les deux formes sont complémentaires et indispensables à l’accomplissement d’une vie saine (à tout âge). Il convient de les articuler avec discernement, comme l’ont expliqué Mark Sisson et Brad Kaerns (2016A1).

Alors que la force physique décline inévitablement avec l’âge, malgré la pratique assidue d’exercice contre résistance, l’exercice d’endurance pratiqué à un niveau « sous-maximal » permet, à tout âge, d’entretenir voire d’améliorer, sa capacité aérobie et le rythme cardiaque maximal sollicités pour des efforts exceptionnels (Maffetone P, 2015A2 p. 235–237). Il permet aussi aux personnes souffrant d’hypertension artérielleN13 d’atteindre une amélioration rendant inutile la prise de médicaments (ibid., p. 256).

De nombreuses études ont montré les effets bénéfiques d’une activité physique aérobie d’intensité modérée à forte, quotidienne ou au minimum pluri-hebdomadaire, sur une régulation de la glycémie et l’augmentation de la sensibilité à l’insuline — autrement dit, la prévention de l’obésité et du diabète de type 2N14. On recommande un minimum de 150 minutes d’activité d’intensité modérée par semaine. Comment répartir les séances ? On peut imaginer des sessions de 30 minutes ou de courtes sessions d’au moins 10 minutes (exercise snacking), les deux formes de pratique donnant des résultats équivalents (Shambrook P et al., 2018N15). Pour la sensibilité à l’insuline, l’effet persiste jusqu’à 48 heures après la dernière séance, mais il est nettement plus marqué avec de l’exercice modéré qu’avec de l’exercice intensif (80 à 90 % du rythme cardiaque maximal). Cette distinction au niveau du dosage concorde avec celle exposée plus bas (formule « 180 – votre âge »).

Une pratique bien dosée d’exercice d’endurance aurait un effet positif sur le système immunitaire. Par contre, une pratique excessive serait génératrice de stress oxydantN16 associé à la sécrétion de cortisolN17 qui diminue le nombre de lymphocytes NK (N18 Natural Killers) et affaiblit le système immunitaire. La consommation régulière de levure alimentaire peut contribuer à rétablir l’équilibre— voir la vidéo de Michael Greger (2014N19).

Des travaux sur le microbiote intestinal N20 ont montré que des sportifs bénéficiant à la fois de l’entraînement et d’une nutrition bien choisie accroissent la biodiversité de leur flore intestinale, avec notamment un accroissement du nombre de bactéries AkkermansiaceaeN21 qui limitent l’obésité et les problèmes métaboliques associés. Voir à ce sujet The Irish rugby team has exceptional guts : Exercise and diet impact gut microbial diversity (2014N22). Une faible biodiversité du microbiote intestinal est associée à de nombreuses maladies « de civilisation » : obésité, diabète de type 2N14, maladie de CrohnN23, cancer du côlonN24 etc. On sait par ailleurs que le microbiote intestinal règle le métabolisme du glutathionN25 et des acides aminés dans notre organisme (voir articleN26). Un déficit en glutathion contribue au stress oxydantN16, source de nombreuses maladies (entre autres cardiovasculaires) et de fatigue chronique.

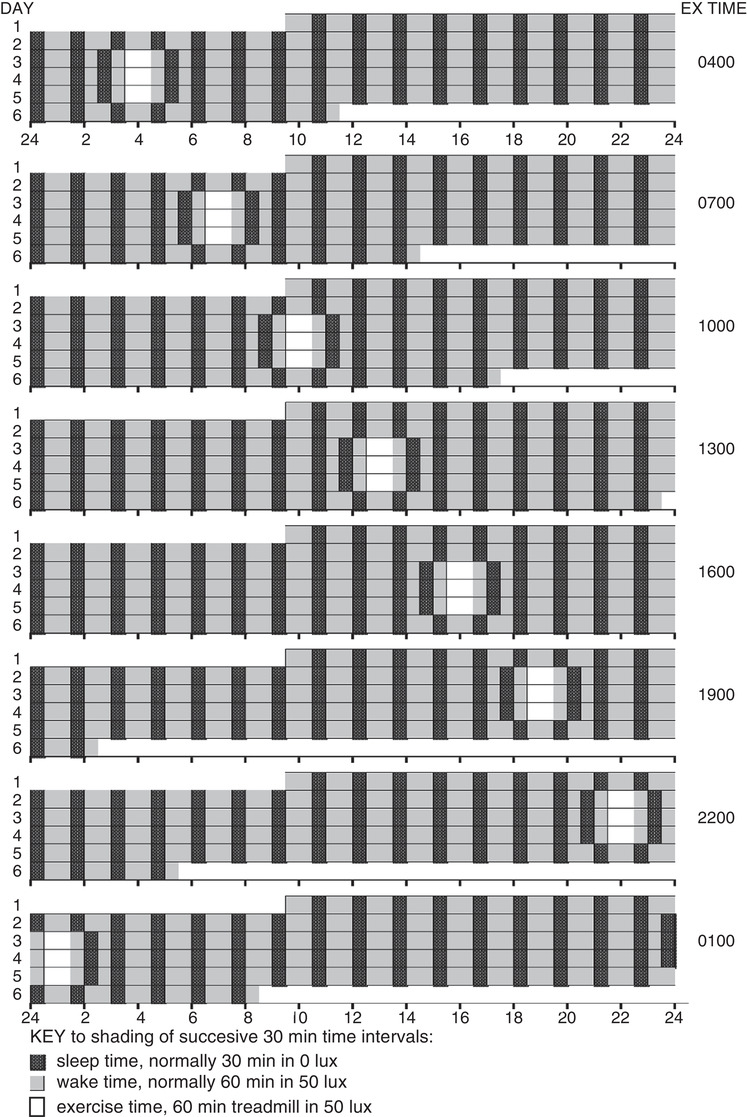

Shawn D Youngstedt et collègues (2019N27) ont montré que le choix du moment pour une séance d’une heure d’exercice d’endurance pouvait réaligner l’horloge circadienne des humains jusqu’à plus ou moins 3 heures, ce qui peut être mis à profit pour compenser un décalage horaire consécutif à un voyage ou des horaires de travail inconfortables. S’exercer le matin entre 7h00 et 10h00 ou de 13h00 à 16h00 avancerait l’horloge, tandis que le soir entre 19h00 et 22h00 elle serait retardée. Les auteurs soulignent que « […] dans la société moderne, le désalignement entre le système circadien et les calendriers environnementaux est une affection courante associée à de nombreuses conséquences négatives sur la santé. » Ils citent comme exemples le cancer, la dépression, les cardiopathies, l’obésité, les troubles de comportement… Cette synchronisation de l’horloge serait plus efficace que celle de l’exposition à la lumière du jour, dont la réponse diminue avec l’âge.

Leur étude portait sur deux groupes d’hommes et de femmes (18–32 et 59–75 ans) soumis pendant 6 jours à des cycles de 60 mn de veille et 30 mn de sommeil. Une période de veille, chaque jour, était attribuée à l’exercice. Ces cycles courts ont permis d’isoler le phénomène en masquant l’influence du cycle d’exposition à la lumière. L’exercice sur tapis roulant était calibré pour un rythme cardiaque de 65 à 75 % du rythme de réserve (entre repos et maximum) similaire à celui que nous proposons plus bas.

⇪ Limites de l’exercice d’endurance

Un nombre considérable de personnes qui « font de l’exercice » — ou du moins préconisent d’en faire, comme l’indécrottable Professeur Blair, voir mon article Manger et bouger ? — disent y avoir recours pour éviter ou soigner l’obésité, fléau des sociétés modernes. La croyance est encore dominante qu’une silhouette avenante serait le seul résultat d’un équilibre entre calories fournies (par la nutrition) et calories dépensées (par l’exercice).

Gary Taubes commente un paradoxe mis en évidence, dès 1932, par Russell Wilder, spécialiste de l’obésité et du diabète à la Mayo Clinic (USA) :

Comme le montrèrent les contemporains de Wilder, le raisonnement de ses patients présentait en réalité deux failles. La première est que nous brûlons étonnamment peu de calories en nous adonnant à une activité physique modérée, et la seconde que l’effort fourni peut aisément être mis en échec (et l’est très généralement) lorsqu’il est accompagné de changements irréfléchis dans notre régime alimentaire. En 1942, Louis Newburgh de l’Université du Michigan calcula qu’un homme pesant 115 kg ne brûlerait que trois kilocalories de plus s’il montait un étage à pied. « Il lui faut monter vingt étages pour dépenser l’énergie apportée par une simple tranche de pain !«

Dans ce cas, pourquoi ne pas oublier les escaliers, le pain, et passer à autre chose ? Car après tout, même si un homme de 115 kg grimpe réellement ses vingt étages quotidiennement, quelles chances a‑t-il de ne pas manger l’équivalent d’une tranche de pain supplémentaire au cours de la journée ?

Gary Taubes, FAT – Pourquoi on grossit (2012N28, p. 65)

J’ajouterais qu’un homme de 115 kg qui grimpe chaque jour au vingtième étage a de fortes chances d’être en bonne santé !

Publiée en 2012, l’étude Exercise Effect on Weight and Body Fat in Men and Women (McTiernan A et al., 2012N29) est un test clinique randomisé et contrôlé comparant sur 12 mois les effets de l’exercice sur le poids et les mensurations de deux groupes de personnes de 40 à 75 ans, sédentaires et non entraînées. L’exercice consistait en une heure quotidienne d’exercice aérobie pratiqué à la maison 6 jours sur 7.

La conclusion mérite le détour :

Ce test clinique randomisé et contrôlé a montré que l’exercice physique en intensité croissante, tel que le recommande le Département de l’Agriculture aux USA, produit une réduction significative du poids et de la graisse en 12 mois chez des individus sédentaires. La perte de poids moyenne (1.4 kg chez les femmes, contre 0.7 kg dans le groupe de contrôle, et 1.8 kg chez les hommes contre 0.1 kg dans le groupe de contrôle) a été modeste, mais elle est du même ordre que celle observée avec des régimes faibles en graisse sur la même durée. C’est encourageant, car certains individus peuvent souhaiter régler leur poids avec de l’exercice plutôt (ou autant) qu’avec des régimes restrictifs.

Autrement dit, perdre en un an 1.4 kg pour une femme, ou 1.8 kg pour un homme, en faisant une heure par jour d’exercice aérobie pendant un an, serait « encourageant »… autant que d’obtenir le même résultat avec un régime pauvre en graisses ! Les auteurs auraient dû conclure que les deux sont inefficaces, s’ils n’étaient pas conditionnés à croire que les graisses, plutôt que les glucides, sont à l’origine du surpoids — voir mes articles Glucides ou lipides ? et Manger et bouger ? …

Une autre objection à cette étude est celle d’une pratique incorrecte de l’exercice aérobie prescrit aux sujets — dépassement du rythme cardiaque optimal, voir ci-dessous — contribuant à une augmentation du stress oxydantN16 et de l’inflammation systémique chroniqueN31 qui annulent les effets salutaires de l’entraînement.

De nombreuses femmes espèrent réduire ou masquer la celluliteN32 en pratiquant exclusivement de l’exercice d’endurance (jogging etc.). Or les travaux de chercheurs comme Wayne L Westcott (voir son livre en 2003N33) ont montré que le maintien des tissus affectés par la cellulite nécessitait un entraînement de haute intensité (American Council on Exercise, 2009N34). Un apport nutritionnel d’aliments riches en cartilages, collagène, acides aminés comme la lysineN35 est par ailleurs indispensable (Daniel KT, 2009N36).

L’excès de pratique physique associé à la privation de nourriture est un trouble du comportement fréquent chez des personnes qui ne sont pas en surpoids mais croient bien faire pour « surveiller leur ligne » et lutter contre les changements induits par le vieillissement. Laura SchoenfeldN37 a écrit à ce sujet (2009N38) :

J’ai reçu des douzaines de femmes marquées par la sous-alimentation, un excès d’exercice, un stress permanent et même la peur de leur image corporelle dégradée, dans le désir de rester minces par tous les moyens possibles. Malheureusement, ce comportement excessif vis-à-vis de la nutrition et de l’exercice peut avoir un effet délétère lorsque ces femmes commencent à développer des SOPK surrénaux : l’élévation des hormones androgènes [testostéroneN39 et androstènedioneN40] par les glandes surrénalesN41 qui provoque des symptômes similaires à la polykystose ovarienneN42 causée par des kystes ovariensN43.

⇪ Dosage de la durée

En 2008, les recommandations américaines préconisaient un minimum de 75 minutes par semaine d’entraînement intensif ou 150 minutes d’exercice d’intensité modérée (marche à pied etc.). Il était aussi suggéré qu’on pourrait gagner à pratiquer plus du double de cette quantité.

L’étude de Hannah Arem et al. (2015N44) portant sur 661 137 hommes et femmes de 21 à 98 ans, suivis sur 14 années en moyenne au États-Unis et en Europe, a montré que les personnes qui faisaient moins d’exercice que la quantité recommandée réduisaient quand même de 20 % leur risque de mortalité, en comparaison à celles qui déclaraient ne rien faire. Pour 1 à 2 fois le minimum recommandé, le risque était diminué de 31 %, et de 37 % pour 2 à 3 fois le minimum. Par contre, avec une dose de 3 à 5 fois le minimum, le bénéfice additionnel était faible (39 %). Pour plus de 10 fois le minimum on retombait à 31 %. Cette courbe en cloche suggère qu’une dose optimale d’exercice serait d’environ 3 fois le minimum, ce qui correspondrait à 30 minutes par jour d’entraînement intensif ou 60 minutes d’exercice d’endurance à intensité modérée.

Les dangers d’un surentraînement sont exposés dans mon article Overdose d’exercice ➜ danger. Ne pas oublier de terminer l’entraînement par un cooling down : continuer 10 à 20 minutes en ralentissant suffisamment l’allure jusqu’à ce que le rythme cardiaque approche celui du repos. Phil Maffetone signale dans un entretien (2019N45) qu’un athlète avait couru en entraînement sur 30 km puis était directement monté dans son auto pour venir le consulter à 4 heures de trajet. À son arrivée il s’était tellement raidi qu’il ne pouvait plus sortir du véhicule !

Il est regrettable que de nombreux médecins se contentent de recommander à leurs patients la « pratique de sport » sans vraiment en suggérer les limites. Un « spécialiste du vieillissement humain » mentionne par exemple dans un article Les secrets de la longévité en bonne santé (Biocontact n°304, septembre 2019 page 78) le cardiotraining qui « consiste en un effort constant à une fréquence cardiaque comprise entre 120 et 130 battements par minute selon la personne (un avis médical est indispensable) durant 30 à 60 minutes, idéalement trois fois par semaine ». À ce rythme, toute personne âgée de plus de 50 ou 60 ans — ciblée par cet article — sera inévitablement en surentraînement avec de graves conséquences sur le long terme. Nous verrons plus bas que le rythme cardiaque optimal de l’exercice d’endurance est nettement moins élevé. Je pense aussi à une personne à qui son cardiologue a prescrit « du vélo d’appartement » sans indication sur l’intensité, la durée et la fréquence des séances d’entraînement.

D’un point de vue évolutionniste, il paraît préférable, pour se maintenir en forme, de reproduire ce qui caractérisait l’activité de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs : tantôt des efforts intensifs de courte durée suivis de phases de récupération, tantôt couvrir de longues distances à moyenne allure. L’étude de Martin J Gibala et al. (2012N46) montre que, bien pratiqué, l’entraînement fractionné de haute intensitéN7 améliore la santé de personnes âgées souffrant de maladies cardiovasculaires, au lieu de l’aggraver — contrairement à ce qu’on m’expliquait dans un centre de "réhabilitation" !

En conclusion, l’exercice d’endurance pourrait se limiter à une pratique sportive pour le plaisir, ce que Mark SissonN47 désigne comme une activité aérobie à faible niveauN8, avec un rythme cardiaque optimal selon la formule « 180 – votre âge » de Maffetone (voir ci-dessous). Mark suggère aux athlètes d’y consacrer entre deux et cinq heures par semaine, en complément de courtes séances d’entraînement de haute intensité. C’est donc une activité à part entière pour le maintien de la santé autant que des performances.

⇪ Une approche « holistique »

Le raisonnement sur les calories — recyclé par un Global Energy Balance Network subventionné par une grande marque de sodas (Walter J, 2015N49) — est fallacieux car il fait l’impasse sur toute donnée qualitative : l’art de la nutrition et l’art de l’exercice.

L’exercice, sous ses diverses formes, n’est qu’une des pièces d’un assemblage complexe qui peut contribuer à améliorer (ou détériorer) notre santé. L’exercice d’endurance et l’entraînement fractionné de haute intensité (HIIT) ne produisent d’effets désirables qu’une fois associés à une hygiène de vie qui comprend une nutrition et une hydratation appropriées, la pratique bien comprise de la position assise, la marche portante, la réduction du stress, ainsi qu’un sommeil de bonne qualité/quantité — voir l’entretien audio des entraîneurs Simon Ward et Phil Maffetone (2019N45).

Sisson et Maffetone utilisent le terme “primal” pout désigner cette approche holistique, y compris dans les titres et marques déposées Primal Nutrition, Primal Blueprint etc. Cela sans s’être rendu compte que ce mot est utilisé depuis les années 1980 par Michel Odent pour désigner « une nouvelle génération d’études épidémiologiques concernant les effets à long terme de ce qui se passe au début de la vie, […] un vieux terme (déjà utilisé par Shakespeare) qui signifie à la fois “premier dans le temps” et “premier en importance” » (Odent 2020N50, p. 165).

⇪ Multiples formes d’exercice d’endurance

L’exercice le plus simple, accessible à la plupart des humains, est la marche à pied qui peut être pratiquée de manière sportive (voir siteN51). Les experts recommandent un minimum de 7000 à 10 000 pas chaque jour correspondant à environ une à deux heures de marche. Cette quantité est bien entendu modulable selon la forme physique et la nature du terrain : plat ou avec dénivellation, sol dur ou sablonneux, terrain accidenté ou régulier etc.

I‑Min Lee et ses collègues (2019N52) ont mesuré chez des femmes d’âge moyen 72 ans que la dose quotidienne associée à la moindre mortalité serait proche de 7500 pas par jour. Ils ont signalé avec amusement :

Un objectif commun de 10 000 pas/jour, diffusé par la presse grand public, est souvent utilisé par défaut par les logiciels sur des appareils portables ou des smartphones. Toutefois, la raison d’être de ces 10 000 pas par jour n’est pas claire. Le nombre provient vraisemblablement du nom commercial d’un podomètre vendu en 1965 par Yamasa Clock and Instrument au Japon, appelé en japonais Manpo-kei qui se traduit par « 10 000 pas mètre ». […] Ce nom aurait été choisi parce que le caractère signifiant 10 000 en japonais ressemble à un homme en train de marcher…

La marche nordiqueN53 est une excellente pratique en terrain plat régulier, une fois la technique maîtrisée, à condition de rechercher le rythme cardiaque optimal — voir ci-dessous.

Chacun est différent. Les auteurs que je cite ont été des athlètes de classe internationale. En ce qui me concerne, je n’ai jamais su courir — à l’école, j’étais le petit gros, assis au bord de la piste — et ne m’y essaierai pas sans l’aide d’un expert. Par contre, la marche me convient car je l’ai travaillée auprès de danseurs. Je croise fréquemment des joggeurs ou des marcheurs dont le manque de technique pourrait gravement nuire à la santé, du moins pour leurs articulations…

Le plaisir de marcher dans un beau paysage peut être agrémenté par l’écoute d’émissions enregistrées, de livres audio, de musique. Ou une forme de méditation… Marcher dans la pénombre ou l’obscurité est aussi un bon exercice pour entretenir sa vision.

Que ce soit pour le plaisir (randonnée) ou en entraînement, il est primordial de se rééduquer à la pratique de la marche portante, telle qu’enseignée par Jacques-Alain Lachant. Suivre les liens de mon article La marche est un art.

Il est recommandé de fragmenter les séances d’entraînement. J’ai longtemps bénéficié de deux séances quotidiennes de 90 minutes de marche « sportive » pour aller au travail et en revenir. Par la suite, j’ai remplacé l’une des séances par un entraînement sur vélo d’appartement, veillant à me maintenir juste en dessous du rythme cardiaque « 180 – votre âge » recommandé par Phil Maffetone (voir ci-dessous). À ce rythme, si l’on a des kilos à perdre, on commence à suer vers 15 minutes et au bout de 30 minutes on est en nage… Cette pratique est donc des plus efficaces : on ne peut pas « tricher » en ralentissant le pas, ni se surentraîner en essayant de suivre des marcheurs plus rapides. Plus récemment, j’ai adopté le vélo elliptique.

Quel que soit l’exercice pratiqué — marche, bicyclette, natation… — il est important de trouver le dosage d’effort optimal. Le plus simple, au moins lors de la découverte du trajet, est de mesurer la fréquence cardiaque avec un cardiofréquencemètre.

En passant la porte de la pièce équipée des accessoires d’entraînement, je m’exerce à quelques étirements et tractions sous une barre accrochée au chambranle — encore un équipement à bas prix qui s’avère fort utile !

⇪ La formule « 180 – votre âge »

Philip Maffetone a publié deux ouvrages fondamentaux sur l’exercice d’endurance : The Big Book of Endurance Training and Racing (2010A3) et The Endurance Handbook (2015A2). Les deux sont complémentaires, rédigés dans un anglais très abordable, et méritent d’être étudiés dans leur intégralité. Les anglophones peuvent écouter son long entretien avec Simon Ward en juillet 2019N45.

Une contribution originale de cet auteur — résultat de son expérience clinique en biofeedback à partir des années 1970N54 — est une formule permettant d’optimiser la pratique de l’exercice d’endurance en adoptant une limite de fréquence cardiaque (2010A3, p. 70–78 ; 2015A2, p. 286–287) :

- Calculer 180 – votre âge, par exemple 130 battements par minute pour un individu de 50 ans.

- Au résultat obtenu il convient de soustraire ou ajouter quelques unités :

- Soustraire 10 si l’on est en convalescence de maladie ou de chirurgie, ou sous l’effet de médicaments réguliers ;

- Soustraire 5 si l’on a été blessé ou en cas de régression dans l’entraînement, si l’on souffre de plus de deux rhumes/grippes par an, d’allergies, d’asthme, ou si l’on a longtemps interrompu l’entraînement ;

- Ajouter 5 si l’on s’entraîne avec succès depuis au moins deux ans, avec du succès en compétition ;

- Pour certains athlètes au-delà de 65 ans qui ont déjà un bon entraînement, on peut ajouter jusqu’à 10 unités ;

- Pour les athlètes de moins de 16 ans la formule n’est pas applicable. La fréquence recommandée serait dans ce cas 165 bpm.

Un justificatif de cette formule se trouve sur le site de Philip MaffetoneN55. Dans son entretien avec Simon WardN45, il explique que la MAF (Maximum Aerobic Function) optimisée par cet entraînement bien calibré s’est révélée identique à ce que, dans les années 1980, on désignait par « seuil aérobie » (aerobic threshold) et « maxi perte de gras » (fat max), deux objectifs poursuivis par les athlètes.

D’autres ajustements peuvent s’avérer nécessaires pour déterminer la fréquence cardiaque optimale. L’article The Latest 180-Formula (Maffetone P, 2025N56) apporte quelques précisions sur ces ajustements qui ont fait l’objet d’une publication (Maffetone P & PB Laursen, 2020N57). Il faut prendre en compte, notamment, le surpoids, et une altération éventuelle de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalienN58 résultant d’un surentraînement.

Le MAF test (voir ci-dessous) permet de vérifier, lorsqu’il évolue favorablement, qu’on s’exerce au rythme correct.

Une fois la fréquence cardiaque optimale calculée à l’aide de la formule de Maffetone, on s’entraîne dans une fourchette immédiatement inférieure. Par exemple, si la fréquence optimale est de 140 bpm, on pratique tout exercice de longue durée dans la fourchette 130–140 bpm, sachant que plus on s’approche de 140 plus on développe sa capacité aérobieN4, ce qui est souhaitable aussi bien pour les performances que pour la santé.

Dans mon cas personnel, le rythme optimal est atteint (et se stabilise) pour une marche à moyenne allure sur un chemin en légère pente, ou avec un réglage adéquat de résistance et de vitesse sur le vélo stationnaire.

La formule « 180 – votre âge » donne un résultat sans rapport avec celui de la fréquence cardiaque maximale « 220 – votre âge » communément utilisé avec un coefficient de 65 à 85 % pour calibrer l’exercice. En tenant compte des facteurs correctifs, la formule de Maffetone est mieux adaptée aux divers cas.

Le respect de cette préconisation permet de se maintenir en dessous du seuil ventilatoire VT1N59, un marqueur d’intensité qui peut être observé dans la respiration d’une personne au point où le lactate commence à s’accumuler dans le sangN60. Si l’on dépasse cette limite lors d’un entraînement de longue durée, on force l’organisme à fonctionner en anaérobie — voir mon article Entraînement fractionné de haute intensité - théorie — ce qui l’oblige à utiliser du glucose plutôt que des graisses comme source d’énergie. Les athlètes surentraînés ont donc un besoin irrésistible de se ravitailler en sucres rapides… Une conséquence plus grave de ce changement est l’augmentation du stress oxydantN16.

Cette limite est donc précieuse pour la préservation de la santé autant que pour l’optimisation des performances. Elle est inférieure à la pratique de nombreux athlètes qui font ce que Mark Sisson appelle du “chronic cardio”, comme on parlerait d’une « maladie chronique ». Un athlète en chronic cardio est celui qui croit que seul le forçage peut améliorer ses performances — No gain without pain !, voir mon article Overdose d’exercice ➜ danger. De nombreux sportifs sur les stades ou les chemins de randonnée sont dans cet état de souffrance ; le forçage en anaérobieN61 conduit à une distorsion des muscles qui se lit clairement sur leur visage. 🙁

⇪ Cardiofréquencemètre

Source : N62

L’utilisation fréquente (voire permanente) du cardiofréquencemètre est donc une aide précieuse. J’utilise pour cela un modèle « haut de gamme » conçu par une entreprise australienne et commercialisé par Phil Maffetone : le MAF HR+N62. La fabrication de cet article a malheureusement cessé.

Le premier avantage est la précision obtenue par un capteur optique détectant la fluctuation sanguine dans le conduit de l’oreille. Le second est d’ordre pratique : les écouteurs (qui résistent à la pluie) sont maintenus dans l’oreille par un crochet inséré dans le scapha du pavillon — détail important pour celles et ceux qui ne sont pas nés au siècle des écouteurs miniatures !

Le dispositif est connecté via le réseau BlueTooth à une application qui n’existe que sur iPhone. Il communique toutefois avec de nombreuses applications sous Android, ainsi qu’avec des montres connectées (comme l’Apple watch) acceptant le protocole BLE.

Les résultats des mesures : fréquence cardiaque, énergie, et autres paramètres liés en option au GPS, sont affichés sur le téléphone et peuvent aussi être transmis verbalement (en anglais) aux écouteurs à intervalles réguliers de temps ou de distance parcourue. En même temps, il est possible d’écouter des podcasts, émissions de radio, et même de répondre au téléphone… Si l’on s’entraîne sans se déplacer (vélo d’appartement, vélo elliptique, etc.) il est plus pratique de désactiver les messages oraux et de surveiller les paramètres sur le téléphone posé à proximité.

L’application du MAF HR+ offre toutes les options d’un fitness tracker mais selon les principes exposés ici. Ce matériel est destiné en premier aux sportifs qui souhaitent améliorer leurs performances, bien que l’usage du seul cardiofréquencemètre de haute fiabilité légitime cet investissement.

➡ Le fabriquant du MAF HR+ nous a signalé que leur stock était épuisé mais qu’ils travaillaient à la mise au point d’une nouvelle version qui serait mise sur le marché en 2024.

⇪ Le test de fonctionnement aérobie maximum (MAF test)

Une fois bien comprise la plage de l’entraînement aérobie qui a pour borne supérieure la fréquence cardiaque calculée par la formule « 180 – votre âge » et ses correctifs, il est possible de mesurer simplement la progression de cet entraînement — ou sa régression qui signalerait, soit une pratique incorrecte (surentraînement) soit un excès de stress ou un problème de santé.

Cette mesure appelée Maximum Aerobic Function (MAF) est exposée en détail par Philip Maffetone et Mark Allen (2010A3, p. 80–95). Mark AllenN63, entraîné par Phil Maffetone dès 1980, a suivi la MAF method pendant 13 de ses 15 années de coureur professionnel où il a remporté six fois le titre de champion de l’Ironman d’Hawaï. Ayant dépassé la soixantaine, il reste en excellente forme, à l’inverse de nombreux anciens concurrents qui souffrent de blessures ou ont même subi des interventions chirurgicales. On peut écouter un entretien très intéressant de Tawnee Prazak Gibson avec Phil Maffetone et Mark Allen (2019N64).

Le MAF test est aussi présenté sur son siteN65. Il s’agit de pratiquer un exercice en se calant sur le rythme cardiaque optimal puis d’évaluer la quantité d’énergie mécanique développée dans un temps donné, sur une distance donnée, ou de manière équivalente le temps qu’on a mis à produire une quantité donnée d’énergie. Donc, soit fixer le temps et mesurer la quantité, soit fixer la quantité et mesurer le temps.

Pour cela, le vélo d’appartement est très utile car il affiche la fréquence cardiaque, le temps passé à l’entraînement et le nombre de calories « dépensées » — en réalité, l’énergie mécanique fournie au vélo. On peut donc mesurer le temps nécessaire (après échauffement) pour dépenser 100 kcal (au rythme cardiaque correct) et vérifier de jour en jour que ce temps reste stable ou diminue.

En une semaine, j’ai constaté une diminution de 10 minutes à 9 minutes 20 secondes. Un petit calcul permet aux curieux d’en déduire la puissance développée. Sachant qu’une calorie vaut 4.18 Joules, 100 kcal valent 418 kJ. Sur une durée de 560 secondes cela donne une puissance moyenne de 418 000 / 560 = 746 Watts, soit à peu près 1 cheval vapeur (736 Watts). Ce qui incite à une certaine humilité ! 😉 Six mois plus tard, j’ai mesuré 791 Watts pour une « course » de 44 minutes / 500 kcal, ce qui donne une amélioration de 6 %, avec une sensation d’aisance bien plus grande lors de la marche sur un terrain fortement incliné.

Avec le vélo d’appartement, je peux multiplier les séances sans perte de temps, par exemple 20 minutes (ou 250 kcal) en début de matinée puis 45 minutes (ou 500 kcal) dans l’après-midi si je n’ai pas le temps ou l’envie de marcher à l’extérieur.

Sachant que l’apport calorique quotidien est proche de 2000 kilocalories par jour pour un adulte, une dépense de 750 kcal pourrait en théorie aider une personne saine à diminuer son surpoids si elle est associée à une diète équilibrée — voir mon article Nutrition, qui écouter ? — et un sommeil suffisant en quantité/qualité. Mais il ne faut pas trop rêver. Un organisme soumis à un entraînement plus intense se débrouille pour préserver sa masse graisseuse en stockant mieux les « calories » ou en diminuant son métabolisme de base — voir mon article Manger et bouger ?. Il semble que cette stabilisation automatique du poids soit encore plus marquée chez les personnes âgées : ne pas trop écouter les promesses de jeunes entraîneurs !

Pratiquer le matin à la fin d’un jeûne intermittent — souvent en état de cétoseN66 — induit aussi une production d’hormone de croissance (HGHN67) qui peut atteindre cinq fois son taux habituel chez des sujets sains (Hartman ML et al., 1992N68), déclenchant un mécanisme de « recyclage » cellulaire appelé autophagieN69. Améliorer sa santé est bien plus important que perdre du poids…

➡ Ma pratique du vélo d’appartement, et surtout l’injonction de « s’entraîner comme un champion » quel que soit son âge et sa capacité physique (hors de toute pathologie) s’apparente à celle de nord-Américains de condition aisée. Voir par exemple l’article très convaincant (publicitaire ?) de Megan MurphyN70. Sauf que, là où les adeptes du programme Peloton dépensent plus de 2000 dollars à l’achat d’un vélo, plus environ 40 par mois d’abonnement au « programme », j’obtiens le même résultat avec un vélo d’occasion payé 40 euros, un cardiofréquencemètre à peine plus cher, et les conseils gratuits de Phil Maffetone…

Les pratiques collectives de randonnée ou, plus sportive, de marche nordiqueN53, satisfont difficilement les critères d’optimisation décrits ici. Soit on se déplace trop vite pour suivre le groupe (surentraînement), soit trop lentement avec un bénéfice insignifiant pour la mise en forme. Ces limites peuvent être contournées par le port d’un cardiofréquencemètre dont on expliquera l’intérêt aux autres participants… La randonnée, à mon avis, devrait rester une partie de plaisir, en communion avec la nature et en échange avec d’autres marcheurs, plutôt que remplacer un programme d’entraînement qui demande à être bien calibré.

Le MAF test est pour Maffetone la clé d’un entraînement d’endurance optimisé. Cette forme d’entraînement est aussi recommandée par Mark Sisson qui la désigne comme une activité aérobie à faible niveauN8.

Une contrainte de ce test est de décider à l’avance la quantité d’énergie ou la distance ou le temps couverts par la mesure. On peut s’affranchir de cette contrainte, grâce aux objets connectés, en pratiquant le MAF-GPS TestN6 selon lequel le parcours et la durée sont libres, seule la fréquence cardiaque étant imposée. Le résultat est fourni par l’application MAF iPhone App (téléchargée gratuitement).

La « Méthode MAF »N71 intègre cet entraînement à un style de vie attentif à la nutrition et à la gestion du stress. Dans l’avant-propos de Phil Maffetone (2015A2, p. viii-ix), l’entraîneur Tawnee Prazak écrit :

C’est cela, la méthode Maffetone : tout y est connecté, tout y est en relation. La performance athlétique, la santé et le style de vie — tous sont imbriqués. Avec le MAF vous ne pouvez pas vous cacher derrière une mauvaise santé, et vous ne pouvez pas vous cacher derrière de mauvaises habitudes. Si vous le faites, cette méthode va agiter devant vous ses grands drapeaux rouges, à savoir l’impossibilité de progresser à votre rythme cardiaque de MAF. En fait, la raison numéro un pour laquelle des gens sont frustrés et abandonnent le MAF est qu’ils ne parviennent pas à augmenter leur vitesse au rythme cardiaque de MAF. Mais ce n’est pas parce que le MAF ne leur convenait pas ; c’est parce qu’ils n’ont pas cherché plus en profondeur à résoudre les problèmes de style de vie qui causaient ce bloquage.

⇪ “Slower is better”…

Au sujet de l’activité aérobie à faible niveau, l’exemple du champion de triathlon Mike Pigg rapporté par Sisson & Kearns (2016A1, p. 17) est très parlant. Habitué à parcourir une longue distance à vélo sur des routes de collines pour rejoindre une maison de sa famille — couvrant les 104 kilomètres en 3 heures 15 mn avec un rythme cardiaque de 165 à 182 bpm — Mike Pigg arrivait dans un état d’épuisement total, se gavant de nourriture et dormant tout le reste de la journée.

Le jour où il a limité son rythme cardiaque à 155 bpm (suivant les instructions de Phil Maffetone), le même trajet lui a pris plus de 4 heures. Toutefois, après trois ans et demi d’entraînement sans jamais dépasser les 155 bpm pour la reconstruction de sa « machine aérobie » et la diminution du stress, il a vu ses performances s’améliorer, au point qu’un jour il a effectué le trajet en 3 heures 9 minutes. Il rapporte que, ce jour-là, il n’était ni affamé ni ensommeillé, et qu’il est même ressorti pour une course de 16 km en forêt !

Mike Pigg a raconté à Phil Maffetone cet événement qui a été un tournant dans sa carrière. Il conclut (Maffetone 2015A2, p. 28) :

Les instructions de Dr Maffetone sont simples. Tout ce dont vous avez besoin est un cardiofréquencemètre pour faire attention à votre rythme, et un peu de patience. Et, oui, vous pouvez le faire en ralentissant et en laissant votre corps s’ajuster à votre mental.

Cet exemple fait partie de ceux, nombreux, démontrant qu’un entraînement dosé avec intelligence améliore les performances sportives… Certes, après une période d’adaptation qui peut être longue chez certains individus — le temps de construire la « machine à brûler les graisses » comme l’appelle Sisson — mais avec des effets durables car les athlètes qui s’y sont attelé ont connu de longues carrières.

Un autre exemple de succès est décrit en détail par un coureur amateur, Colin SeymourN72 qui s’exprime ainsi :

Cela vous oblige à revenir à la base et à courir lentement et de manière constante. Tous les bons entraîneurs vous parleront de l’importance de construire une bonne base aérobie, mais très peu le soulignent assez. De plus, les journaux dans le style de Runner’s World ne facilitent pas les choses, car écrire « sortez et courez plus lentement et plus longtemps pour aller plus vite » ne ferait vraiment pas vendre de magazines, personne ne croirait l’article de toute façon.

Phil Maffetone signale dans un podcast (2018N73, 23:00) qu’une difficulté majeure pour un athlète de respecter la procédure réside dans le regard d’autrui :

Une personne qui court au bord d’une route fréquentée sait que les automobilistes la regardent… Or cela influence son tempo qui a tendance à s’accélérer, j’ai eu l’occasion de le mesurer. Peut-être le cœur va-t-il battre 3 ou 4 bpm au-dessus de son rythme optimal, mais c’est suffisant pour produire du stress. Et cela se remarque sur leurs visages !

Phil Maffetone suggère qu’un athlète devrait rester au rythme maximum aérobie pendant tout son entraînement et ne le dépasser qu’à l’occasion des compétitions. Cette méthode paraît trop restrictive à certains coureurs et entraîneurs qui préconisent une règle de 80/20, soit 80 % d’entraînement « modéré » et 20 % en « intensif » tel que décrit par Stephen Seiler (Fitzgerald M, 2015N74). Cette approche est dans la continuité de celle du néo-zélandais Arthur Lydiard qui avait révolutionné l’entraînement à la course, en 1960, en démontrant les qualités du slow running (ibid.). Il me semble que le sprint décrit par Sisson & Kearns (2016A1 p. 185–206) est une autre manière d’injecter une dose adéquate de « haute intensité » dans la recette de Maffetone — voir mon article Entraînement fractionné de haute intensité - pratique.

Une manière simple d’éviter l’essoufflement est de vérifier qu’on reste capable de parler (ou de chanter) même pendant l’effort.

⇪ Marcher, courir, pédaler ?

Voir mon article sur la marche portante : La marche est un art.

Pour le vélo (sur route ou en appartement), je cède la parole à Mark Sisson (2022N75) :

Le vélo vous apportera les mêmes avantages pour la santé que toute autre forme d’exercice cardiovasculaire :

• Brûlage des graisses

• Développement musculaire

• Plus d’endurance

• Amélioration des marqueurs de risque de maladie cardiaque comme les triglycérides, les HDL et la pression artérielle1

• Meilleure fonction cognitive

• Amélioration de la sensibilité à l’insuline [voir mon article]

• Une humeur plus positive, une meilleure santé mentale et un bien-être général accru.

Cela est vrai, que vous préfériez faire du vélo à l’intérieur ou à l’extérieur, sur des routes ou des sentiers.

Une belle balade tranquille permet de pratiquer l’activité aérobie de bas niveau dont je parle toujours. Il est facile d’augmenter ou de diminuer le niveau d’intensité sur un vélo, en particulier lorsque vous faites du vélo à l’intérieur. Il suffit de tourner le bouton de résistance, et vous montez une colline. Pédalez aussi fort que vous le pouvez pendant 20 ou 30 secondes, et voilà, vous faites un sprint. (Pour des raisons de sécurité, je ne recommande pas de faire des sprints à vélo en extérieur. Il est trop facile de heurter un rocher ou une racine et de partir en vol plané).

Toutefois, le vélo ne devrait pas être votre seule forme d’exercice. Vous n’obtiendrez pas un entraînement complet du corps en faisant du vélo, car ce sont les jambes qui font le plus gros du travail. Le reste du corps est également sollicité — le tronc pour l’équilibre et la stabilité, le haut du corps pour se maintenir en position verticale, sauf si vous utilisez un vélo couché — mais la partie inférieure du corps est définitivement dominante.

Vous obtenez une activation musculaire plus importante et différente en vous tenant occasionnellement debout sur les pédales (plus sûr sur les vélos stationnaires). Il en va de même si vous faites du vélo de montagne agressif, où vous vous efforcez de contrôler le vélo avec tout votre corps. Mais le vélo ne remplacera jamais les exercices de résistance. Il est toujours important de soulever des objets lourds.

Les limites du vélo d’appartement ne s’appliquent pas au vélo elliptiqueN76 qui permet au corps entier de travailler : le haut comme le bas, dans des proportions qui dépendent de l’intensité des efforts sur les poignées verticales. En mode « rétropédalage » (indispensable dans tout entraînement) il mobilise d’autres chaînes musculaires. Le terme « vélo » est en fait inapproprié pour cette machine, puisque la trajectoire des pieds est elliptique et non circulaire.

Cet entraînement en posture verticale s’apparente à la marche sportive et à la course, avec l’avantage de ne pas infliger de chocs à la colonne ni aux articulations, puisque les pieds ne décollent pas des pédales. Il faut veiller, notamment, à ce que les talons restent en contact.

Une séance d’entraînement cardio d’une quinzaine de minutes est décrite sur une vidéo de Lucile Woodward (2017N77), toutefois sans contrôle du rythme cardiaque optimal. Sur un vélo elliptique, la mesure de la fréquence cardiaque ne se fait pas en continu car elle impose de lâcher les poignées mobiles pour placer les mains sur les capteurs des poignées fixes. Il est donc prudent d’utiliser un cardiofréquencemètre séparé du vélo : soit un modèle à ceinture pectorale, soit le modèle MAF présenté plus haut. D’autre part, le sprint par fragments de 15 secondes démontré par Lucile Woodward peut être dangereux car il s’apparente à la méthode Tabata. On peut lui substituer le sprint sécurisé enseigné par Mark Sisson — voir la page Entraînement fractionné de haute intensité – pratique.

On peut acheter en France un vélo elliptique (neuf) à freinage magnétique à partir d’environ 200 euros. Malgré son prix plus élevé, il remplace avantageusement le vélo d’appartement classique, une fois acquises les bases de l’entraînement.

Il faut faire preuve de patience… Les premiers jours, la coordination entre bras et jambes peut être mauvaise au point d’entraîner une fatigue excessive ou des douleurs dans les genoux. Porter des genouillères si c’est le cas ; on peut s’en passer dès que la fluidité est acquise.

À l’inverse, dès que la sensation du mouvement rappelle celle de la marche rapide, il devient très facile d’accélérer, et le rythme cardiaque augmente en proportion. C’est ici que la lecture en continu du cardiofréquencemètre est indispensable. Comme indiqué plus haut, celui du vélo elliptique n’est pas adapté puisque la mesure n’est possible qu’en lâchant les poignées mobiles. L’achat d’un cardiofréquencemètre autonome et précis est donc à inclure au budget du vélo elliptique.

Les premiers jours, il n’est pas facile de maintenir le rythme cardiaque à sa valeur optimale sur un vélo elliptique, mais cette régularité devient possible avec une meilleure maîtrise de la posture verticale et des mouvements.

Commencer par un réglage à mi-hauteur du freinage magnétique. Les séances sont plus courtes qu’avec un vélo d’appartement puisque la masse musculaire mobilisée est plus grande. Alors qu’il fallait 20 à 30 minutes pour ressentir de la fatigue sur un vélo stationnaire, peut-être 10 à 15 minutes produiront le même effet sur un elliptique. Avec, dans le meilleur des cas, quelques courbatures dues au surentraînement…

Combinant « cardio » et un peu de musculation, c’est donc la solution optimale pour des gens pressés, mais il ne faut pas pour autant faire l’impasse sur l'entraînement fractionné de haute intensité !

⇪ Suer ? Respirer ?

Il est recommandé de pratiquer l’exercice d’endurance assez longtemps pour transpirer, ce qui permet d’éliminer des toxines, mais cette sudation ne devrait pas être induite par un effort violent.

La consommation maximale d’oxygène (VO2maxN78) détermine la quantité d’air que nous pouvons respirer en toute sécurité. Elle diminue avec l’âge. Il s’ensuit qu’une pratique sans modération de l’exercice d’endurance pourrait comporter des risques chez les personnes âgées (voir articleN79), encore plus chez celles qui souffrent de surpoids ou d’obésité. Il est donc vital de respecter la limite cardio « 180 – votre âge » qui assure un développement optimal de la « machine aérobie », en complétant cet entraînement par une pratique adéquate d’exercice de haute intensité. et d’entraînement musculaire MAF.

Inspirer par la bouche, des respirations trop amples ou trop rapides, une respiration bruyante au repos etc. sont autant de manifestations d’une hyperventilationN80. Pendant un exercice d’endurance bien maîtrisé, la consommation accrue d’oxygène est compensée par la production de CO2 dans les muscles en activité, régulant la capnie (N81 pression partielle de CO2) de sorte que l’hyperventilation peut être évitée.

Sous sa forme pathologique, l’hyperventilation été étudiée par le Dr KP ButeykoN82 qui a inventé, en 1957, une méthode de rééducation respiratoireN83 pour le traitement de l’asthme et autres maladies (voir publicationsN84). Bien que sujette à controverse en tant que thérapie (Albietz J, 2009N85), cette méthode a inspiré Patrick McKeown pour l’entraînement des athlètes (voir extrait vidéoN86 et son ouvrage The Oxygen AdvantageN87). Un objectif est d’amener à 40 à 60 secondes la durée de contrôle (Control Pause) de rétention du souffle, poumons vides, avant le réflexe d’inspiration (voir explicationN88) ; une durée inférieure à 10 secondes serait un signal de maladie chronique.

Inspirer par le nez charge l’air d’acide nitrique HNO3N89 qui a de nombreux effets bénéfiques : régulation de la tension sanguine, bronchodilatationN90, vasodilatationN91 et une protection antibactérienne.

Une manière simple d’éviter l’essoufflement est de vérifier qu’on reste capable de parler (ou de chanter) même pendant l’effort.

⇪ Le soleil

L’exercice d’endurance est une occasion parmi d’autres de bénéficier de 15 à 30 minutes d’ensoleillement pour assurer un apport de vitamine D3N92. Cela nécessite de pouvoir dénuder une bonne surface de peau, mais avec précaution car l’ensoleillement reste le sujet de vives controverses à cause du risque de cancer cutané. Il n’est pas clair, selon la littérature scientifique, qu’il soit préférable d’aller chercher le rayonnement ultravioletN93 UV‑A le matin et en fin d’après-midi, ou UV‑B de fréquence supérieure en milieu de journée, avec une plus courte exposition — voir mon article Vitamine D.

Il faut aussi tenir compte du fait qu’une peau grasse ou pigmentée produit moins de vitamine D3 à exposition égale, et que les huiles de protection solaire réduisent de 98 % cette production.

Compte tenu de ces réserves, il est prudent de limiter la durée de l’ensoleillement régulier en ne se découvrant que sur une partie du trajet.

⇪ Sans oublier…

Notre culture judéo-chrétienne a relégué la sexualité au rang d’une activité « débridée » chez les jeunes gens (bien que tolérée pour la préservation de l’espèce) qui devrait « s’apaiser » pour enfin disparaître lorsqu’on atteint la « sagesse ». Ma perception est plutôt que la perte de libido est un marqueur évident de vieillissement. Si je devais écrire des ordonnances à des patients adultes de tous âges, je prescrirais 3 ou 4 orgasmes par semaine… Par tous les moyens : c’est l’occasion de faire travailler sa mémoire et son imagination, sans chercher de sollicitation extérieure si l’on n’a pas de partenaire !

L’étude de Jennifer R Rider et al. (2016N94) a montré l’effet de protection contre le cancer de la prostate d’éjaculations fréquentes chez les hommes adultes.

⇪ ✓ Bibliographie

🔵 Notes pour la version papier :

- Les identifiants de liens permettent d’atteindre facilement les pages web auxquelles ils font référence.

- Pour visiter « 0bim », entrer dans un navigateur l’adresse « https://leti.lt/0bim ».

- On peut aussi consulter le serveur de liens https://leti.lt/liens et la liste des pages cibles https://leti.lt/liste.

- A1 · d890 · Primal Endurance : Escape chronic cardio and carbohydrate dependency and become a fat burning beast ! (Mark Sisson & Brad Kearns, 2016). Primal Nutrition.

- A2 · yys4 · The Endurance Handbook : How to Achieve Athletic Potential, Stay Healthy, and Get the Most Out of Your Body (Philip Maffetone, 2015). Skyhorse Publishing.

- A3 · h81t · The Big Book of Endurance Training and Racing (Philip Maffetone & Mark Allen, 2010). Skyhorse Publishing.

⇪ ▷ Liens

- N1 · h9za · Eliud Kipchoge – Wikipedia

- N2 · zh84 · L’univers des sensations

- N3 · w8dm · Vidéo “Rose plays with a balloon”

- N4 · kpsf · Aérobie – Wikipedia

- N5 · tw5h · Antioxydant – Wikipedia

- N6 · a32s · The MAF-GPS Test

- N7 · w6ci · Entraînement fractionné de haute intensité – HIIT – Wikipedia

- N8 · 1gl8 · The Definitive Guide to Low Level Aerobic Activity

- N9 · rpuw · Neurogenèse – Wikipedia

- N10 · soyt · L’exercice régulier : un remède contre l’anxiété

- N11 · li51 · Acide γ‑aminobutyrique – GABA – Wikipedia

- N12 · ke0c · Physical exercise increases adult hippocampal neurogenesis in male rats provided it is aerobic and sustained

- N13 · e23c · Hypertension artérielle – Wikipedia

- N14 · a3u9 · Diabète de type 2 – Wikipedia

- N15 · ohpc · Accumulated or continuous exercise for glycaemic regulation and control : A systematic review with meta-analysis

- N16 · 5gjv · Stress oxydant – Wikipedia

- N17 · oae4 · Cortisol – Wikipedia

- N18 · 4vmf · Lymphocyte NK – Wikipedia

- N19 · c9uc · Vidéo “Preserving Immune Function in Athletes With Nutritional Yeast”

- N20 · 6ve6 · Microbiote intestinal humain – Wikipedia

- N21 · 43y6 · Family Akkermansiaceae

- N22 · w4ag · The Irish rugby team has exceptional guts : Exercise and diet impact gut microbial diversity

- N23 · ajb0 · Maladie de Crohn – Wikipedia

- N24 · zp33 · Cancer du côlon – Wikipedia

- N25 · dc13 · Glutathion – Wikipedia

- N26 · b62c · Gut microbiota regulates antioxidant metabolism

- N27 · ebnu · Human circadian phase–response curves for exercise

- N28 · ojj9 · FAT — Pourquoi on grossit (Garry Taubes, 2012)

- N29 · knzw · Exercise Effect on Weight and Body Fat in Men and Women

- N30 · pg7q · Top 10 des raisons de ne jamais se mettre en couple avec un runner

- N31 · kqvd · L’inflammation de bas grade ou inflammation systémique

- N32 · ogeb · Cellulite (lipodystrophie) – Wikipedia

- N33 · chwj · Ouvrage “No More Cellulite : A Proven 8 Week Program for a Firmer, Fitter Body” – Wayne L Westcott, Rita La Rosa Loud

- N34 · q79f · Exercise and Cellulite

- N35 · 4jth · Lysine – Wikipedia

- N36 · npa2 · Cellulite : The Bottom Line

- N37 · lflx · Laura Schoenfeld

- N38 · ri9d · Adrenal PCOS : Surprising Ways Stress Affects Your Hormones

- N39 · awy2 · Testostérone – Wikipedia

- N40 · eo7k · Androstènedione – Wikipedia

- N41 · 2ul1 · Glande surrénale – Wikipedia

- N42 · ik33 · Syndrome de Stein-Leventhal – SOPK – Wikipedia

- N43 · iejh · Kyste ovarien – Wikipedia

- N44 · 8udk · Leisure time physical activity and mortality : a detailed pooled analysis of the dose-response relationship

- N45 · yfg0 · Audio recording “Simon Ward and Phil Maffetone” – July 24, 2019

- N46 · mfx6 · Physiological adaptations to low-volume, high-intensity interval training in health and disease

- N47 · nuqf · Mark Sisson biodata

- N48 · 6dcy · Tumblr de Montajes fotográficos con humor y cachondeo – El Montajista

- N49 · w8km · Nutrition experts alarmed by nonprofit downplaying role of junk food in obesity

- N50 · qd7z · Ouvrage “Quel avenir pour Homo ?” – Michel Odent

- N51 · jstx · Marche sportive : les avantages, bienfaits et conseils

- N52 · mc87 · Association of Step Volume and Intensity With All-Cause Mortality in Older Women

- N53 · bgjt · Marche nordique – Wikipedia

- N54 · j9gu · Vidéo “MAF Training Series – 3 – Heart Rate Monitor Trainining”

- N55 · yy11 · The 180 Formula : Heart-rate monitoring for real aerobic training

- N56 · gj2n · Maffetone, P (2025). The Latest 180-Formula. Site de Phil Maffetone.

- N57 · l6o4 · Maffetone, P & PB Laursen (2020). Maximum Aerobic Function : Clinical Relevance, Physiological Underpinnings, and Practical Application. Frontiers in Physiology 11.

- N58 · y1pl · Qu’est-ce que l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien ?

- N59 · cs0r · Ventilatory threshold – Wikipedia

- N60 · d4p4 · What is the Difference Between VT1, VT2 and VO2 max ?

- N61 · hfjl · Anaérobie – Wikipedia

- N62 · abg0 · HR+ earbuds for cardio training

- N63 · l9vr · Mark Allen – Wikipedia

- N64 · lw0z · Podcast “Mark Allen & Phil Maffetone : The Benefits of Having a Coach and MAF for Athletic Longevity”

- N65 · r72x · What is the MAF Test ?

- N66 · i60z · Cétose – Wikipedia

- N67 · v2fc · Hormone de croissance humaine – HGH – Wikipedia

- N68 · c5gd · Augmented growth hormone (GH) secretory burst frequency and amplitude mediate enhanced GH secretion during a two-day fast in normal men

- N69 · 6q20 · Autophagie – Wikipedia

- N70 · xt42 · How I Fell in Love With Peloton

- N71 · a06c · The MAF method

- N72 · 7yj0 · Does Maximum Aerobic Function (MAF) Training Work ?

- N73 · nzp7 · Podcast “Debunking myths with Dr. Phil”

- N74 · l0p7 · Ouvrage “80/20 Running : Run Stronger and Race Faster by Training Slower” – Matt Fitzgerald

- N75 · uk5d · Benefits of Cycling for Health and Fitness

- N76 · jq2u · Vélo elliptique – Wikipedia

- N77 · pkr4 · Viddéo “Séance d’entraînement sur un vélo elliptique par Lucile Woodward”

- N78 · 71uu · Consommation maximale d’oxygène (VO2max) – Wikipedia

- N79 · he04 · Sport intensif chez les seniors : des bénéfices mais aussi des risques

- N80 · 2czw · Hyperventilation – Wikipedia

- N81 · e16p · Capnie – Wikipedia

- N82 · dzp8 · Buteyko method – Wikipedia

- N83 · aych · K.P. Buteyko MD and Breathing Normalization

- N84 · 6a9h · Scientific publications written by Doctor Buteyko and his colleagues

- N85 · rgqm · Buteyko Breathing Technique – Nothing to Hyperventilate About

- N86 · 22y9 · Vidéo “How to breathe correctly during physical exercise – Buteykodvd.com”

- N87 · zz1v · Ouvrage “The Oxygen Advantage” – Patrick McKeown

- N88 · dy9d · Buteyko practical elements

- N89 · 7ttb · Acide nitrique – Wikipedia

- N90 · 37mj · Bronchodilatation

- N91 · cimy · Vasodilatation – Wikipedia

- N92 · zdbh · Cholécalciférol – vitamine D3 – Wikipedia

- N93 · vtqi · Ultraviolet – Wikipedia

- N94 · sb1w · Ejaculation Frequency and Risk of Prostate Cancer : Updated Results with an Additional Decade of Follow-up

Article créé le 28/08/2015 - modifié le 26/02/2025 à 09h53

13834

13834

6 thoughts on “Exercice d’endurance”