peut paraître aujourd’hui aussi

incongru que l’était

"l’inconscient" avant Freud

Cet article complète celui sous le titre Gymnastique involontaire.

Apprendre par inadvertance, encore un oxymoreN1 direz-vous ?

Par inadvertance : Sans avoir fait attention, par étourderie (selon le TLFN2).

Dans les premières pages de son ouvrage Le Corps accordé (2015N3), Andréine évoque notre première rencontre du seitai (整体N4) en 1971, à l’occasion d’un stage en Suisse auquel Itsuo TsudaN5 avait été invité comme intervenant. Cet événement a bouleversé notre compréhension de l’apprentissage — et de la vie en général — par une prise de conscience de la place de l’involontaire dans les actes que nous accomplissons « consciemment ».

Parler de « l’involontaire » peut paraître aujourd’hui aussi incongru que l’était « l’inconscient » avant FreudN6 ou von HartmannN7.

Les lecteurs des livres de Tsuda, ou ceux qui pratiquent le katsugen undō — mouvement régénérateur, voir mon article Gymnastique involontaire — ont appris que cet exercice qui consiste à « suspendre l’activité du système volontaire » peut déclencher des mouvements échappant à notre contrôle. Ils savent aussi que de nombreux actes « semi-involontaires » comme le bâillement, l’éternuement, le rire ou le sommeil paradoxal, relèvent de mécanismes analogues bien que plus familiers, répondant à la désignation de système moteur extrapyramidalN8. La contribution majeure du seitaiN4, à l’initiative de Haruchika NoguchiN9, a été d’identifier ce processus, là où d’autres instructeurs japonais invoquaient des phénomènes paranormaux.

Ma première expérience au cours de ce stage a été celle de mouvements étranges incontrôlés. Vus de loin, ils me faisaient penser à ce que je croyais connaître des crises d’épilepsie, alors qu’ils n’ont rien à voir avec un désordre neurologique… Le corps les accomplit sans modification de son état de conscience, de manière aussi naturelle que nous pouvons éternuer tout en conduisant ou en jouant du piano… Je commençais à percevoir une coopération entre l’inconscient et l’involontaire.

À ce stade, j’aurais pu me contenter de « pratiquer » régulièrement le katsugen undō pour bénéficier de ce mouvement « régénérateur » supposé me maintenir en bonne santé — ce que je croyais à l’époque. Toutefois, une autre prise de conscience a eu lieu à la suite de ce stage, qui continue à produire des effets aujourd’hui.

Sommaire

⇪ Dans la vie quotidienne…

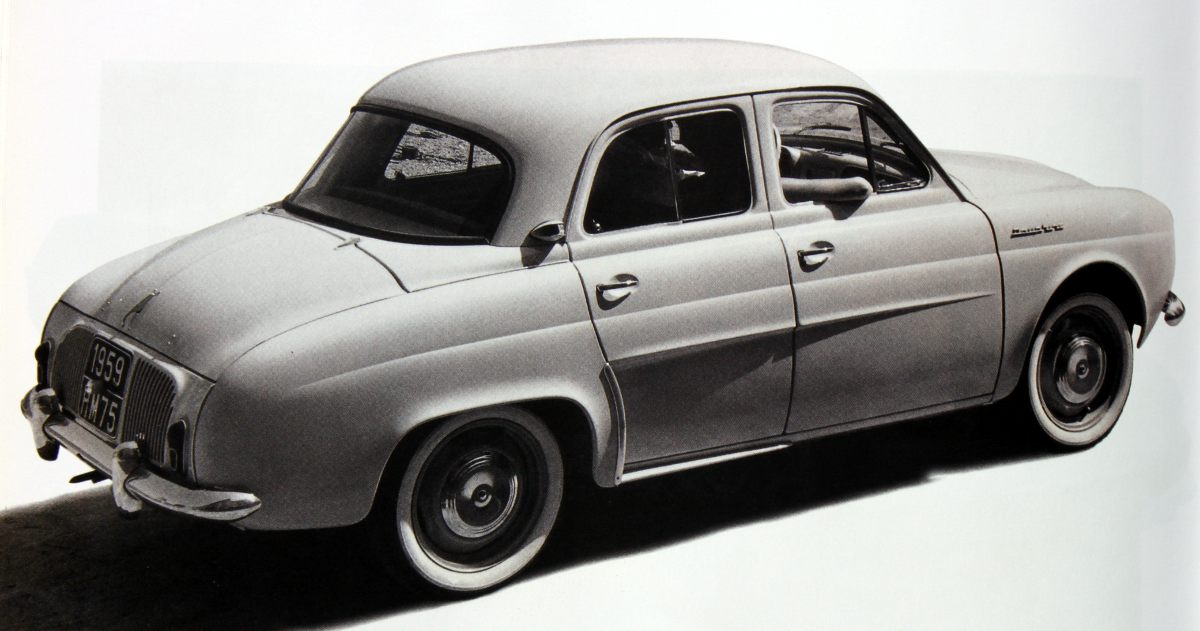

Je me souviens du trajet de retour, de Gstaad à Aix-en-Provence, à bord de notre vaillante Dauphine. Je ne conduisais pas car je tenais entre mes pieds la pile de polycopiés qui ont servi d’ébauche au premier ouvrage d’Itsuo Tsuda : Le Non-faire (1973N10). Je les ai lus en continu, pleinement absorbé par le sujet.

Aujourd’hui, relire les neuf ouvrages publiés par Tsuda ne me procure pas la même satisfaction. Son œuvre littéraire pourrait se réduire à une centaine de pages du premier ouvrage, une fois expurgées d’anecdotes dont on ne connaît ni le préambule ni la suite. Les mêmes anecdotes circulaient déjà dans l’entourage de Noguchi.

Je déplore aussi ses généralisations hâtives, enfin un « occidentalisme » qui entretient l’illusion d’une sagesse millénaire dont le Japon serait dépositaire… Même les récits de naissance publiés dans les volumes suivants — à commencer par le nôtre — font preuve d’une naïveté consternante dans la défiance de tout suivi médical.

Si elle est facile à afficher tant qu’on est jeune et bien portant, cette prétention à une santé indestructible finit par se heurter à la réalité. Les fondateurs du seitai étaient fiers de ne jamais « s’occuper de leur santé ». Mais le temps a eu raison de cette insouciance : les excès de nourriture, d’alcool et de tabac ont brutalement mis fin à leur existence…

➡ Une autre manifestation de la crédulité et de l’inculture des « disciples » de Tsuda — dont nous faisions partie dans les années 1970 — était l’absence de regard critique sur ses affirmations. Plusieurs fois, il nous avait fièrement relaté qu’Alexis CarrelN11 aurait déclaré ne pas avoir mérité le prix Nobel de médecine qui, selon lui (Carrel), aurait « dû être attribué à Noguchi »… Sauf qu’il ne pouvait s’agir de Noguchi Haruchika, âgé d’un an à l’époque (en 1912), mais de son homonyme Noguchi HideyoN12, un éminent bactériologue nominé sept fois pour le prix ! Alexis Carrel, dont on connaît la position détestable en faveur de l’eugénisme, est cité à de multiples reprises dans les ouvrages de Tsuda…

Malgré ces réserves sur le contenu philosophique de cet enseignement, il reste que la lecture des premiers polycopiés m’avait chamboulé. Nous étions dans une phase de vie où l’accent était mis sur le contrôle : pratique du yoga et de la méditation (façon zen), danse et arts martiaux, apprentissages intellectuels etc. Or, le seitaiN4 nous invitait à découvrir, à travers une expérience concrète, qu’une grande partie des actes préservant notre vie et notre santé relèvent de mécanismes sur lesquels notre volonté ne s’exerce pas. Bien au contraire, chercher à les contrôler peut les rendre inefficaces : avez-vous essayé de faire semblant de rire ou d’éternuer ?

Andréine a exposé ce dilemne dans son récit « Quatre scénarios pour un phlegmon » (p. 257–259) qui relate un incident survenu peu de temps après notre rencontre avec Itsuo Tsuda. Au lieu de prendre le contrôle (prāṇāyāmaN13) d’une respiration présumée défaillante en raison de l’inflammation, nous avions laissé la « sous-ventilation » faire son travail, de sorte que l’évacuation du pus et la guérison du phlegmon avaient été possibles sans aide médicamenteuse. Dans la même situation, un ami expert de yoga qui essayait de se « purifier » avec le contrôle de sa respiration, avait vécu l’inverse et avait été contraint de faire appel aux antibiotiques.

Ce qui m’a le plus frappé à la lecture des polycopiés était la place de l’involontaire dans notre vie ordinaire, en dehors des maladies ou des séances de katsugen undō. Par exemple, lorsqu’on apprend à conduire, en quelques jours, les gestes qu’on a besoin de contrôler au début deviennent des réflexes conditionnés par le système moteur extrapyramidalN8. Il n’est certainement pas nécessaire pour cela d’avoir lu les ouvrages de Tsuda, ni déclenché le « mouvement régénérateur »…

Il y a plus : piloter un véhicule ne se réduit pas à répéter une séquence gestuelle apprise. La route nous expose à une foule d’imprévus, de situations nouvelles qui déclenchent des réflexes au service de la préservation de la trajectoire du véhicule — et de la sécurité des piétons et passagers. Tout cela s’effectue consciemment, même si une partie de notre attention peut être détournée vers la conversation ou l’écoute de la radio. Nous voici donc en présence d’un comportement appris — à la portée de la plupart des humains — qui s’exerce efficacement, et en toute sécurité, parce que la majeure partie des actes ont été relégués au système involontaire.

⇪ Suggestion mentale et intuition

Peu après avoir connu Tsuda, j’ai assisté à un spectacle du célèbre hypnotiseur Yvon Yva — voir vidéo (1972N14) — puis participé à un stage d’auto-hypnose qu’il animait le lendemain. Ce qui m’a le plus surpris n’était pas la transe hypnotique qu’il savait induire chez des sujets, mais l’effet d’une simple suggestion mentale en dehors de l’état de transe : je l’ai vu déclarer à un spectateur qu’au bout de dix secondes il deviendrait incapable de se lever de sa chaise. Effectivement, l’homme restait collé à son siège, simplement parce qu’il avait à son insu inversé l’effort musculaire… Comment y parvenir, cela ne m’intéressait pas particulièrement, mais l’hypothèse qui est devenue mienne est que tout geste conscient, comme celui de se lever d’une chaise, est accompli de manière involontaire alors qu’il a été décidé volontairement. Or notre « volonté » peut être contrariée, sans que nous y prenions garde, par la suggestion.

Aujourd’hui, des expériences d’imagerie cérébrale ou de potentiel évoqué montrent que la prise de décision d’un acte « spontané » peut précéder de plusieurs secondes le moment où nous sommes en mesure de signaler avoir pris cette décision.

Ces expériences sur la prise de décision rendent plus compréhensibles des phénomènes que nous attribuons à l’intuition ou encore à la prémonition. Bien entendu, nous connaissons très peu les mécanismes mis en œuvre dans le domaine de l’involontaire, que les neurophysiologues s’appliquent à décrypter. La complexité de leurs modèles explicatifs échappera longtemps au commun des mortels. Mais le simple fait de savoir qu’ils existent nous dispense de croire en un arrière-mondeN15 ou à un inconscient collectifN16 : la contraction d’un muscle relève de mécanismes physico-chimiques que je suis incapable de conceptualiser, mais cela se fait tout seul, sans besoin de l’attribuer à une énergie immatérielle.

En réponse à la tentation d’un vitalisme organicisteN17, Andréine Bel écrit (Le Corps accordéN3, p. 87) :

Ce qui est vital en nous semble dépendre des circonstances et potentiels en présence, conjugués à notre capacité à l’auto-détermination. Il s’inscrit dans une évolution faite d’adaptations constantes au milieu, et d’interactions qui permettent aux êtres vivants de « persévérer dans leur être » et coopérer entre eux dans la mesure du possible. Ceci au lieu de se plier aux lois d’un “intelligent design” qui vouerait l’évolution au créationnisme, ou d’un dieu qui prendrait les choses en main dès que notre volonté faiblit ou n’est pas concernée.

⇪ Apprendre sans effort

Un jour, nous sommes revenus sur un quai en bord de rivière près duquel j’avais vécu dans mon enfance. J’ai retrouvé un endroit où j’avais pris l’habitude, avec les autres garnements, d’escalader le mur de soutènement, à toute vitesse, car nous étions forcément poursuivis par des « méchants »… Après plus de 20 ans, j’ai refait la descente en retrouvant exactement l’emplacement des trous sur lesquels nous prenions appui. Ma taille était plus grande, mais la reconfiguration des gestes a été immédiate.

Un exemple apparenté est celui d’une serrure de porte dans laquelle la clé se positionne avec difficulté. Le premier jour, on peut mettre beaucoup de temps à ouvrir la porte. Mais la manœuvre correcte s’inscrit assez vite, et, là encore, elle est réactivée immédiatement si nous revenons des années plus tard.

Ces exemples sont ceux que j’appelle apprentissage par inadvertance pour des gestes ou des mouvements corporels. J’ai aussi remarqué que cet apprentissage pouvait s’appliquer à la mémorisation spatiale, bien que le résultat ne soit pas garanti.

Nous étions les hôtes d’une famille de la ville de Jammu en Inde. Un matin, un jeune homme nous a accompagnés dans Rajinder Bazar, un enchevêtrement de rues encombrées. Après une heure de promenade, notre guide s’est souvenu qu’il avait un rendez-vous urgent. Je lui ai dit, presque machinalement, que nous allions nous débrouiller pour rentrer. Effectivement, nous avons retrouvé notre chemin, alors que je n’avais fait aucun effort pour le mémoriser. Il est d’ailleurs probable que je n’y aurais pas réussi, si l’on m’avait prévenu qu’il fallait s’en souvenir. La somme d’informations à enregistrer était considérable, et la peur de ne pas y parvenir m’aurait fait commettre des erreurs. Au lieu de cela, je m’étais spontanément fié à une mémoire spatiale qui enregistre, sur une courte durée, une « carte » précise du chemin parcouru. Ce mécanisme mental est reconnu expérimentalement aujourd’huiN18.

La notion d’apprentissage par inadvertance dépasse donc le cadre des actes mémorisés par simple répétition. Dans le dernier cas, il n’y avait aucune répétition ; la faculté de retrouver son chemin est probablement inscrite comme un réflexe de survie chez tous les animaux. Lors de la conduite d’un véhicule, l’apprentissage se structure pour une adaptation optimale aux imprévus. Il est d’ailleurs conseillé de s’exercer simultanément sur des véhicules différents. Dans le cas d’un geste sportif, on peut avoir l’impression d’une simple répétition, mais son exécution par un athlète n’a rien de mécanique.

⇪ Une autre approche de l’apprentissage

Tout ce que nous entreprenons comme « exercice volontaire », qu’il s’agisse de pratique sportive, de danse ou de musique, mais aussi d’entraînement à haute intensité ou d’exercice d'endurance, comporte une part significative d’activité involontaire. Ce que j’ai commencé à découvrir, alors que je lisais dans la Dauphine qui serpentait sur la route des Alpes, c’est que le « volontaire » et « l’involontaire », le conscient et l’inconscient ne sont pas des entités séparées, antagonistes, mais que tout apprentissage relève d’une coopération entre plusieurs systèmes.

De manière similaire, notre activité mentale n’est pas tributaire d’un cloisonnement entre cerveau « droit » et « gauche » comme on l’a cru un certain temps — voir l’article d’Agnès Roux (2013N19). Une conséquence pratique est que l’exercice de la pensée « rationnelle » n’est pas antagoniste de celui de l’activité « créatrice ».

Les implications de cette prise de conscience sont considérables. Il est possible de revisiter nos méthodes d’apprentissage, en les faisant bénéficier du potentiel de l’involontaire. Une passerelle entre les approches existe. Elle était un des points d’ancrage des ateliers de recherche en danse menés dans le cadre du groupe Le TiltN20. Elle est aujourd’hui proposée comme pratique de soin dans les ateliers de découverte YukidōN21 et dans nos stages Santé-Découverte.

▷ Liens

🔵 Notes pour la version papier :

- Les identifiants de liens permettent d’atteindre facilement les pages web auxquelles ils font référence.

- Pour visiter « 0bim », entrer dans un navigateur l’adresse « https://leti.lt/0bim ».

- On peut aussi consulter le serveur de liens https://leti.lt/liens et la liste des pages cibles https://leti.lt/liste.

- N1 · fpv5 · Oxymore – Wikipedia

- N2 · d4g4 · TLFi – Le Trésor de la Langue Française informatisé

- N3 · bphq · Le Corps accordé, 2014. Le Corps accordé – ouvrage

- N4 · vwym · Seitai – Wikipedia

- N5 · 9d3z · Itsuo Tsuda – Wikipedia

- N6 · a63h · Sigmund Freud – Wikipedia

- N7 · r25m · Philosophie de l’Inconscient – Wikipedia

- N8 · pp3c · Système moteur extrapyramidal – Wikipedia

- N9 · swze · Haruchika Noguchi – Wikipedia

- N10 · beu1 · Le Courrier du Livre (1973). Ouvrage “École de la respiration, tome 1 : Le non-faire” – Itsuo Tsuda

- N11 · dmds · Alexis Carrel – Wikipedia

- N12 · lkov · Hideyo Noguchi – Wikipedia

- N13 · rcv4 · Prāṇāyāma – Wikipedia

- N14 · hf1t · Vidéo d’Yvon YVA, émission du 1er juillet 1972

- N15 · ugog · Arrière-monde – Wikipedia

- N16 · 7m3g · Inconscient collectif – Wikipedia

- N17 · hfsv · Vitalisme – Wikipedia

- N18 · 3w11 · Mémoire spatiale – Wikipedia

- N19 · f3id · La fin du mythe des personnes à cerveau “droit” ou “gauche”

- N20 · 4gip · Ateliers coopératifs de recherche, improvisation et création artistique – Le Tilt

- N21 · h1oy · Yukido – événements

Article créé le 1/10/2015 - modifié le 13/06/2023 à 09h17

5236

5236