[Citation] « Les secrets que recèlent [sic] cet ouvrage sont issus de la sagesse d’un peuple dont la réputation a fait le tour de la terre. Le nom véritable de ce peuple singulier n’est pas connu du grand public. L’on sait seulement qu’il vit quelque part dans des montagnes lointaines, et que ses membres sont censés vivre exceptionnellement longtemps. »

« On prétend que chez ce peuple les centenaires sont monnaie courante, et il n’est pas rare que des anciens atteignent l’âge canonique de 130 ans. Des cas ont même été rapportés, en nombre appréciable, de vieillards qui ne rendaient l’âme qu’à l’âge incroyable de 145 ans…

Ce peuple n’est pas le fruit de la légende, et la contrée où il habite ne s’appelle pas l’utopie. Il a pour nom les Hunzas (prononcer Hounza), et séjourne dans ce qu’il est convenu d’appeler le toit du monde, c’est à dire les hautes montagnes de l’Himalaya. »

Dans l’ouvrage dont cette citation est extraite, Les secrets de santé des Hunzas (1984B7), Christian Godefroy poursuit :

C’est un audacieux médecin écossais du nom de Mac Carrisson qui fit connaître ce peuple mystérieux à l’Occident. Aventurier de nature, il ne craignit pas d’accomplir, entre les deux guerres, un périlleux voyage qui le conduisit dans les hautes montagnes de l’Himalaya. Il séjourna sept ans parmi les Hunzas.

Le cumul d’erreurs dans ce seul paragraphe est impressionnant. Dans la vie réelle, Robert McCarrisonN1 est né en Irlande du Nord en 1878. Il a séjourné au Gilgit-BaltistanN2 — mais pas chez les Hunzas — de 1901 à 1908. Cette région et la vallée de la Hunza ne se situent pas dans l’Himalaya mais dans le massif du KarakoramN3.

Ma motivation première à la rédaction de cet article était de « détricoter » les mythes de la santé et de la longévité des Hunzas. Depuis presque un siècle ces histoires sont recyclées et enjolivées par des marchands de régimes ou de produits miraculeux. Sur place, elles servent de vitrine aux agences de tourisme qui guident la visite de cette contrée merveilleuse : le Shangri-laN4 du roman de James Hilton, Lost Horizon (1933, réédition 2012N5).

Les sources documentaires sur ce sujet (voir la bibliographie) ont été publiées aux 19e et 20e siècles quand la vallée de la Hunza était encore très isolée. Les visiteurs occidentaux faisaient preuve d’une admirable témérité pour cheminer à pied ou à cheval sur des sentiers vertigineux ou franchir des cols de haute altitude. À partir de 1945, ils étaient reçus les bras ouverts par Muhammad Jamal KhanN6, dernier monarque de la principauté, un homme instruit dans une école anglaise et doté d’une grande intelligence. Il parlait le bourouchaski, l’ourdou, le persan, l’arabe, l’anglais et le français.

Éblouis par son accueil et les attentions particulières dont ils faisaient l’objet, les hôtes étrangers ont pour la plupart écouté sans esprit critique les discours du Prince sur la santé, la longévité et le bonheur de son peuple. On retrouve les mêmes « éléments de langage » dans les livres ouvrant sur une dédicace à leur « ami » le Mir Muhammad Jamal Khan.

Un des rares visiteurs qui n’ait pas succombé à cette emprise avait pris résidence à distance du palais, au service de la population et de ses difficultés au quotidien : le géologue John Clark, à qui j’accorde un espace privilégié en fin d’article.

Je me suis donné pour consigne de lire intégralement les ouvrages disponibles et d’en extraire une synthèse… Ces récits de voyages ont occupé mes pensées pendant plusieurs mois, apportant un regard croisé sur ce peuple, ses coutumes et l’étonnant spectacle d’un territoire longtemps protégé de l’agitation des plaines du sous-continent indien. J’espère communiquer l’envie de plus de lectures, si ce n’est de voyages !

Oui, on rencontrait au Hunza des hommes âgés en pleine santé, du moins ceux qui avaient échappé ou survécu aux maladies… Mais non, aucun d’eux n’avait atteint 120 ou 140 ans ! Sans oublier les femmes qui mouraient plus jeunes, parfois de suicide, souvent victimes de violences conjugales « socialement acceptées »…

Le mythe du « sauvage en bonne santé » tel que l’a exposé William T Jarvis (1981N7) conditionne notre approche des cultures lointaines. Nous avons tendance à mettre en sommeil tout discernement au contact d’une population qui a priori suscite notre admiration. Je l’ai connu pour y succomber lors de nos premiers séjours dans cette région du monde ; c’est pourquoi les récits de voyage chez les Hunzas font écho à mes propres désillusions.

Déconstruire un mythe est important pour affûter son discernement face à de fausses informations. Mais il est nécessaire pour cela de comprendre les mécanismes et circonstances de son élaboration en recoupant les données disponibles, sans oublier de cerner la personnalité de chaque informateur.

J’invite les lectrices et lecteurs à exercer la même démarche critique. Merci de commenter ou questionner cet essai en public au bas de cette page, ou en privé via le formulaire de contact.

Translittération

Dans cet article, l’expression « le Hunza » désigne l’ancien État princier et « la Hunza » le fleuve qui le traverse en bordure. Les « Hunzas », terme que j’utilise pour ses habitants, sont localement appelés “Hunzakuts” ou “Hunzawals”. De même, les habitants du Nagar voisin peuvent être désignés comme “Nagaris”, “Nagirkuts” ou “Nagirwals”. Le suffixe “kut” est du bourouchaski et “wal” de l’ourdou. J’ai remplacé “wazir” par « vizir » dans toutes les citations.

Je n’ai pas modifié la transcription des prénoms apparaissant dans les textes anglais. Il ne m’a notamment pas semblé pertinent de traduire “Muhammad” par « Mohamed » sachant qu’il s’agit indubitablement du prénom orthographié « محمد » en arabe, persan et ourdou.

Sommaire

Les sections de cet article sont assez indépendantes pour être lues dans un ordre arbitraire. Un lien au début de chaque sous-titre permet de revenir au sommaire.

➡ Cet article est sur plusieurs pages ! Changement de page au bas de la fenêtre

⇪ Prémisses de la légende

Source : Guy Wrench (1938 réédition 2009A8 page 29)

Diplômé en médecine à Belfast en 1900, Robert McCarrison est arrivé « aux Indes » l’année suivante, engagé comme officier médecin dans les troupes chargées de surveiller les frontières montagneuses. Il a séjourné à GilgitN8 pendant 7 ans. La région avait été annexée dix ans plus tôt par les Britanniques.

McCarrison a quitté l’Indian Medical Service en 1935 pour s’installer à Oxford. Entre-temps (en 1928) il avait été nommé « directeur de la recherche nutritionnelle » en Inde.

M Miles écrit à son sujet (1998A22 page 47) :

Les travaux de McCarrison sur le goitre, le crétinisme et la thyroïde, commencés dans l’Himalaya occidental en 1902, ont produit de nombreuses publications scientifiques au cours des trente-cinq années suivantes.

Les références des publications se trouvent dans les notes de sa biographie sur WikipediaN1. On peut aussi consulter une liste détaillée de ses travauxN9. McCarrison s’est singularisé par l’hypothèse inédite d’un lien quantifiable entre malnutrition et maladies métaboliques. Sur WikipediaN1 :

McCarrison est connu comme le premier à démontrer expérimentalement les effets d’un régime alimentaire déficient sur les tissus et les organes animaux. Il a également mené des expériences sur l’homme visant à identifier la cause du goitre, et s’est inclus lui-même aux sujets d’expérience. Une grande partie du travail de McCarrison était avant-gardiste. Son livre de 1921, Studies in Deficiency Disease [A4] a été considéré à l’époque comme remarquable. Il a été publié à un moment où la connaissance des vitamines et de leur rôle dans la nutrition en était à ses débuts.

C’est de cet ouvrage (McCarrison R, 1921A4 page 9) qu’est tirée la référence positive à la santé et la longévité des Hunzas, deux qualités que McCarrison attribue à la sobriété alimentaire de cette population :

Ma propre expérience inclut un exemple de race, jamais surpassée dans la perfection physique et l’absence de maladie en général, dont la seule nourriture consiste encore en grain, légumes et fruits avec une certaine quantité de lait, de beurre, et de viande de chèvre seulement les jours de fête. Je fais référence aux habitants de l’État de Hunza, situé à l’extrême pointe septentrionale de l’Inde. Les terres disponibles pour la culture y sont tellement limitées qu’ils ne peuvent avoir d’autre bétail que des chèvres, qui broutent dans les collines, tandis que la nourriture disponible est si restreinte que les gens ne possèdent généralement pas de chiens. Ils ont, en plus des céréales — blé, orge et maïs — une abondante récolte d’abricots. Ils les sèchent au soleil et les utilisent très largement dans leur nourriture.

Chez ces personnes, la durée de la vie est extraordinairement longue ; et les services que j’ai pu leur rendre pendant quelque sept années passées parmi eux se limitaient principalement au traitement de lésions accidentelles, à l’ablation de cataracte sénile, aux opérations plastiques pour paupières granuleuses ou au traitement de maladies totalement indépendantes de la nourriture fournie. L’appendicite, si courante en Europe, était inconnue.

Lorsque l’on prend en compte le caractère rigoureux de l’hiver dans cette partie de l’Himalaya et le fait que leurs arrangements en matière de logement et de conservation sont des plus primitifs, il devient évident que la restriction imposée aux denrées alimentaires peu sophistiquées de la nature est compatible avec une longue durée de vie, le maintien en vigueur continue et un physique parfait.

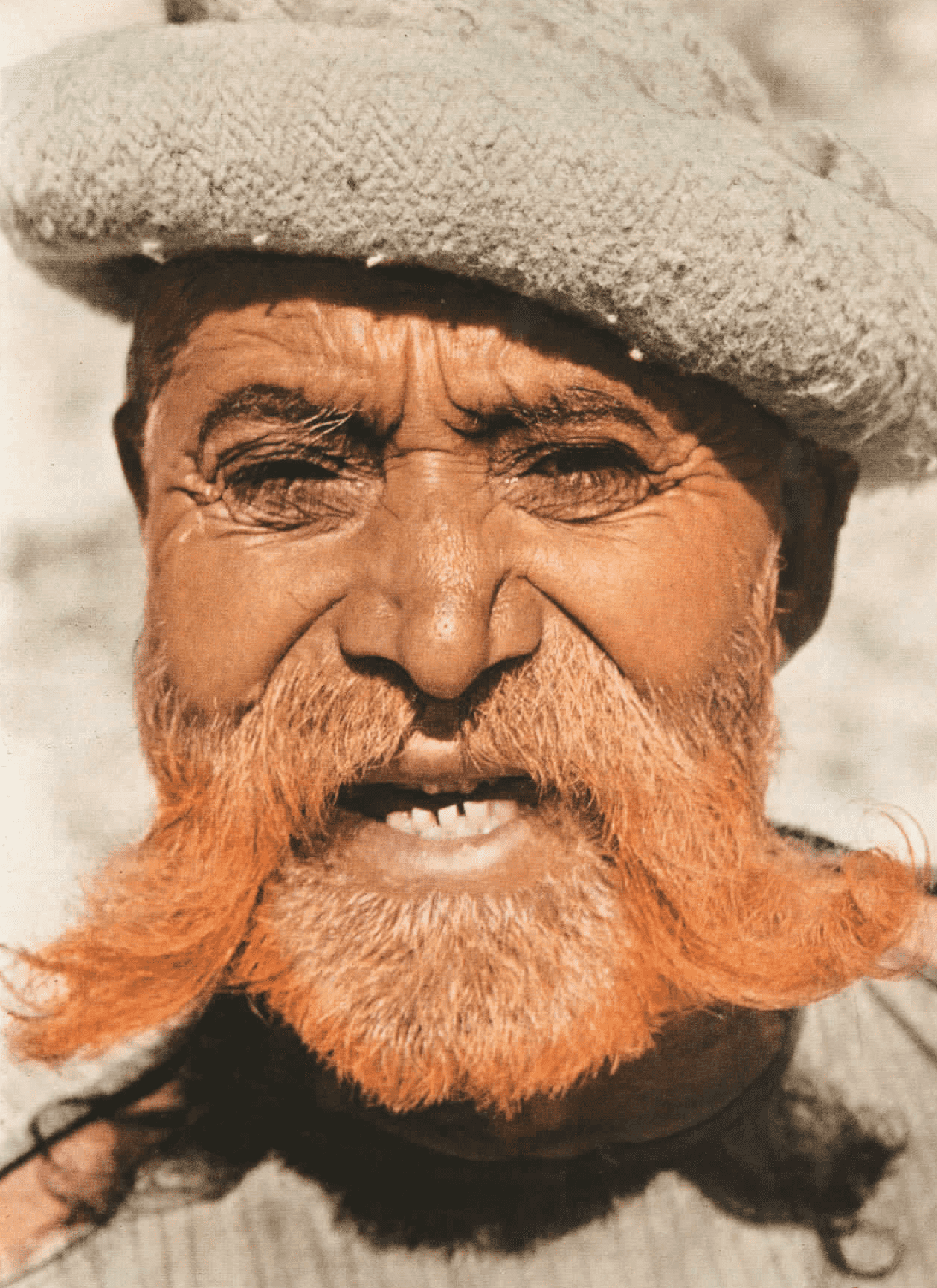

Devinez son âge et la raison de cette coloration ! Réponses plus bas dans le texte…

Source : Shor F (1953A10 page 491)

Bien que l’auteur ait signalé « la durée de la vie extraordinairement longue » des Hunzas, il ne s’est pas aventuré à l’évaluer, pour la simple raison que l’absence de registres d’état-civil ne lui aurait pas permis de le faire… Sachant que l’espérance de vie au Royaume-Uni était à cette époque proche de 47 ans pour les hommes et de 50 pour les femmesN10, on peut douter que les personnes « extraordinairement âgées » rencontrées par McCarrison aient dépassé la centaine d’années, contrairement à ce qu’affirment les auteurs inspirés par son témoignage. Sa perception de l’âge était certainement différente de la nôtre.

De plus, McCarrison écrit que « la restriction … est compatible avec une longue durée de vie… » ce qui veut dire en clair que les habitants survivaient aux dures conditions de leur environnement, mais sans impliquer que cette restriction ait été un facteur de longévité. L’auteur plaide avant tout pour une frugalité dont il déplore l’absence dans l’alimentation des « civilisés » de son époque. Son ouvrage Studies in Deficiency DiseaseA4 est consacré aux effets de carences alimentaires (notamment des vitamines) sur les animaux et les humains (page vii) :

[…] ma propre méthode a consisté à observer les effets symptomatiques et pathologiques plus généraux des aliments défectueux sur le corps de l’animal dans son ensemble, et à déterminer ainsi quelles formes de maladie humaine pourraient raisonnablement lui être attribuées. On a ainsi conclu qu’une grande partie des troubles gastro-intestinaux si courants de nos jours et une grande partie des troubles endocriniens, probablement presque aussi communs bien que moins facilement identifiables, sont imputables à une alimentation déficiente et mal équilibrée.

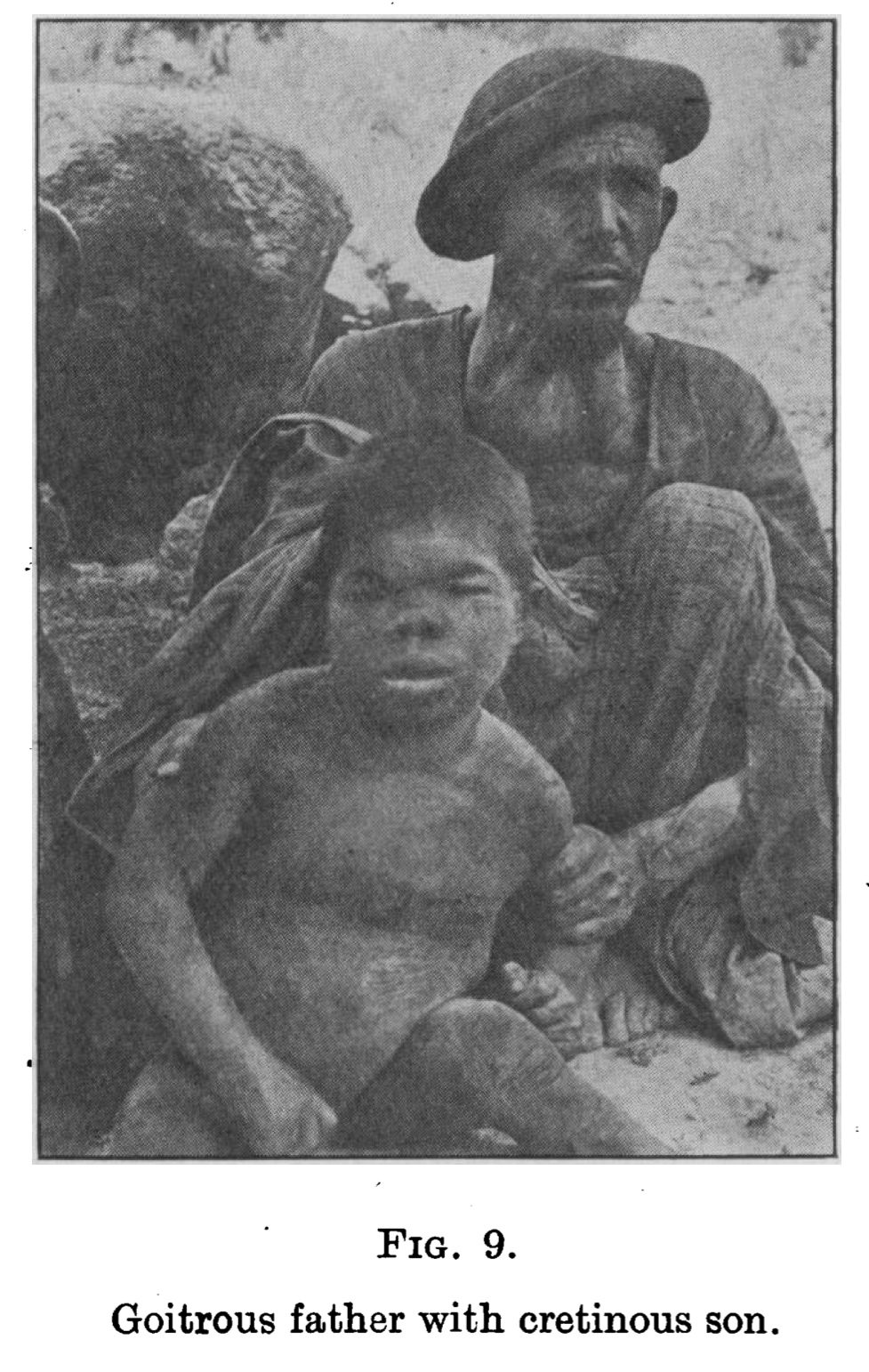

Source : Robert McCarrison (1908N11 page 20)

McCarrison a observé et analysé, dans neuf villages du district de GilgitN8, une forte incidence de maladies de la thyroïde : goitreN12 et crétinismeN13. Il a communiqué sur Le crétinisme endémique des vallées de Chitral et de Gilgit (McCarrison R, 1908N11), et Les amibes intestinales de personnes souffrant de goitre à Gilgit (1909N14).

Bien que l’on sache depuis le 4e siècle en Chine (Miles M, 1998A22 page 48) que cette maladie était principalement causée par une carence en iode, McCarrison affirmait avoir prouvé que le goitre serait d’origine infectieuse (1908N11 page 4) et transmis par de l’eau polluée. Sur 103 personnes souffrant de goitre, 87 étaient aussi porteuses d’amibes intestinales (1909N14 page 723). Le crétinisme serait selon lui 9 fois sur 10 « transmis » au fœtus par une mère souffrant de maladies infectieuses : « tuberculose, érysipèle [N15], rhumatisme aigu, paludisme et grippe », les autres causes étant « accidentelles » (1908N11 pages 4, 12–13). Ses conclusions relèvent de corrélations sur des échantillons trop faibles pour établir un quelconque lien de causalité. Son approche de l’épidémiologieN16 était purement descriptive et ne produisait rien d’exploitable, à l’inverse des études cas-témoinsN17 qu’on commençait à mener en Europe à la même époque. Selon les données de McCarrison, des carences en iode auraient aussi bien pu expliquer la prévalence de ces maladies dans certaines familles ou certains lieux. Nous verrons plus bas qu’il est revenu sur son hypothèse pour la raison (inavouée) que l’explication bactérienne ne se prêtait pas à une étude scientifique avec les outils à sa disposition.

Au chapitre The selection of food de Studies in Deficiency Disease (1921A4 page 238) Robert McCarrison résume son hypothèse :

Il n’est pas facile d’obtenir une « histoire diététique » complète ; les patients sont souvent vagues sur ce qu’ils mangent ; mais lorsqu’ils constatent que des déclarations évasives ne suffisent pas, ils répondent en règle générale en fournissant des informations sur lesquelles on peut compter. Ayant obtenu une « histoire diététique » aussi complète que possible, la nourriture consommée doit alors être envisagée selon cinq points de vue, à savoir : (1) la carence en vitamines, (2) la carence en protéines de bonne valeur biologique, (3) la carence en sels inorganiques, (4) l’excès de glucides et (5) l’excès de graisses. En pratique, on constatera généralement que, si le régime alimentaire ne contient pas une proportion équitable d’aliments protecteurs, il sera défectueux à un ou plusieurs des égards ci-dessus. Il est primordial de réaliser qu’il peut être défectueux, bien que la gamme et la variété des aliments utilisés puissent être vastes.

Plus précisément, ce qui pour lui justifie le terme « maladies de carence » (1921A4 page 47) :

Toute infection ou tout organisme débilitant qui réduit encore l’efficacité des cellules, et en particulier celle des régulateurs endocriniens du métabolisme peut, à mon avis, être un facteur déterminant de la production de toute forme de maladie de carence connue de nous à ce jour — goitre [N12] dû au manque d’iode, chlorose [N18] due au manque de fer, béribéri [N19] dû au manque de vitamine B, kératomalacie [N20] due au manque de vitamine A, scorbut dû au manque de vitamine C ou pellagre dû au manque de protéines de bonne valeur biologique.

Source : Ralph BircherB1 page 144

Pour McCarrison, le goitre est de nouveau associé à une carence en iode, hypothèse qu’il avait écartée en accordant peu d’attention à une importante littérature scientifique disponible. C’est ce qui lui a permis d’être cité comme pionnier de l’étude du goitre en Inde (Miles M, 1998A22 page 62). Cette position est surtout le signal d’un changement de paradigme sur les causes des maladies. L’étude des bactéries, inopérante tant que les antibiotiques n’avaient pas été découverts, avait cédé la place aux effets de la nutrition sur la santé (Wrench G, 1938 réédition 2009A8 page 41) et particulièrement ceux de substances nouvellement identifiées : les vitaminesN21.

Ce nouveau paradigme a conduit McCarrison, après 1927, à mener des expériences nutritionnelles sur des animaux, qui n’ont toutefois jamais pu être reproduites. Ces remarques d’ordre méthodologique peuvent tempérer le label de « scientificité » accordé aux travaux du jeune médecin.

Robert McCarrison reconnaissait que les « maladies de carence » qui frappent les Occidentaux n’étaient pas connues des Hunzas, ce qui pour lui se justifiait par leur style de vie et leur régime alimentaire de bonne qualité. Toutefois, aucun village hunza ne figurait dans son échantillon statistique de 9 villages du district de Gilgit.

L’engouement de McCarrison pour les coutumes des « non civilisés » reposait sur le contraste avec l’absence d’hygiène dans l’Angleterre du début du vingtième siècle. Il est aussi opportun de rappeler qu’à cette époque il n’existait aucun remède efficace contre les maladies infectieuses qui frappaient durement le sous-continent indien : bronchite, grippe, dysenterie, amibiase, infections à staphylocoques, paludisme etc. En 1950, John Clark soignait de ces maladies environ 40 à 50 patients chaque jour d’été au cœur du Hunza (1957N22 page 86), mais McCarrison n’avait mentionné que celles qu’il jugeait directement liées à la malnutrition, et sur lesquelles il croyait pouvoir intervenir en améliorant le régime alimentaire.

Guy Wrench, un médecin qui fut l’élève de McCarrison, rapporte ses propos dans la conférence Faulty Food in Relation to Gastro-Intestinal Disorder à Pittsburg (USA) en 1922 (Wrench G, 1938 réédition 2009A8 page 33) :

Pendant la période de mon association avec ces personnes, je n’ai jamais vu de cas de dyspepsie asthénique [patients maigres, se tenant inclinés, le front plissé…], de cancer gastrique ou duodénal, d’appendicite, de colite muqueuse ni de cancer. Parmi ces personnes, « l’abdomen trop sensible » aux impressions nerveuses, à la fatigue, à l’anxiété ou au froid était inconnu. La conscience de l’existence de cette partie de leur anatomie était, en règle générale, liée au seul sentiment de faim. En fait, leur santé abdominale indéfectible a, depuis mon retour en Occident, révélé un contraste remarquable avec les problèmes dyspeptiques et coloniques de nos communautés hautement civilisées.

Wrench précise le contexte (1938A8 page 32) :

Quand il [McCarrison] était le médecin-chirurgien de la Gilgit Agency, les Hunzas, bien que résidant à 60 miles [100 km], étaient ses patients officiels. Comme d’autres Européens qui les ont rencontrés, il était fortement impressionné par leur forme physique, mais son esprit était occupé par les maladies, le goitre et le crétinisme en particulier, et ces maladies, comme la plupart des autres, les Hunzas ne les attrapaient pas.

McCarrison a raconté dans la même conférence (citation de Jerome Irvin Rodale, 1948A9 page 15) :

Leur longévité et leur fertilité étaient, chez certains d’entre eux [les Hunzas], un tel sujet de préoccupation pour leur gouverneur [Mir Muhammad Nazim Khan] qu’il m’avait pris à partie pour ce qu’il considérait comme mon empressement ridicule à prolonger la vie des anciens de son peuple, parmi lesquels figuraient beaucoup de mes patients. L’opération de la cataracte sénile lui paraissait un gaspillage de mes économies, et il suggérait à la place d’introduire une sorte de chambre mortelle conçue pour éliminer de son royaume ceux qui, du fait de leur âge et de leur infirmité, n’étaient plus utiles à la communauté.

Les années ayant passé, le Mir Muhammad Nazim Khan a lui-même souffert de cataracte (Lorimer EO, 1939A3 page 109) mais il a préféré la chirurgie au suicide assisté !

On ne peut pas dire que Robert McCarrison ait fourni une preuve de la longévité apparente des Hunzas, ni même qu’il ait cherché à l’établir. Il avait acquis en 1913 le statut de chercheur et pour cela renoncé à la clinique pour se consacrer, loin de Gilgit, à l’étude expérimentale des maladies liées à la malnutrition. Il avait surtout connu des Hunzas ceux qui pouvaient se déplacer jusqu’à GilgitN8 : trois jours de trajet à cheval selon John Clark (1957N22 page 9) qui était installé à Baltit (proche de KarimabadN23). Si les Hunzas qu’il a rencontrés ne souffraient pas de maladies thyroïdiennes ni de désordres digestifs, rien ne lui permettait d’affirmer que les habitants du haut de la vallée étaient en bonne santé. La présence de personnes « très âgées » — selon sa perception — n’est pas garante d’une espérance de vie supérieure à la moyenne.

Les observations de McCarrison, qui appartenait à une « armée d’occupation » installée au Gilgit-Baltistan depuis 1892, sont comparables à celles collectées par les U.S. Occupation Headquarters sur les îles d’Okinawa en 1949 — voir mon article Okinawa, îles de rêve(s). Les pratiques alimentaires observées à Okinawa étaient celles d’une population affaiblie par la guerre ou dépouillées de leurs moyens d’existence. Nous verrons qu’au Hunza la domination et la pacification britannique étaient devenues un facteur de persistance de la famine chronique dans la première moitié du vingtième siècle (Allan NJR, 1990A20 page 404).

⇪ Données historiques

Le Gilgit-BaltistanN2 — dont le Hunza constitue la partie nord avec pour centre Baltit (près de Karimabad) à 2500 mètres d’altitude — est tout sauf ce lieu magique et mystérieux sous le toit du monde où le temps se serait suspendu… La vallée de la Hunza a connu de nombreux bouleversements au cours des siècles, si l’on en juge par les noms de populations qui s’y sont succédées : constructeurs de mégalithes, Dardes, Scythes, Kouchan, Huns, Tarkhans et Maghlots, Ayashok, Burshai, Maqpoons, Anchans, YagbosN24… Les Tarkhans se sont convertis à l’Islam au début du huitième siècle. Les DograsN25 du Cachemire ont pris le contrôle du Gilgit-Baltistan au milieu du 18e siècle.

Source : N26 ➡ Cliquer ce lien pour afficher la carte en mode interactif

Noter que l’altitude n’est pas très élevée : Karimabad se situe seulement à 2500 mètres.

Une légende raconte que, sous le règne d’Alexandre le Grand, trois soldats grecs de son armée stationnée en Perse, mariés à des femmes persanes, auraient échoué dans une mutinerie et se seraient enfuis dans l’Himalaya, remontant la rivière Hunza en hiver pour échapper aux poursuites. Les habitants à peau claire du Hunza seraient leurs descendants. Ce récit est rapporté comme un « fait historique » par Jay Milton Hoffman à l’issue d’entretiens avec le Mir Muhammad Jamal Khan (Hoffman JM, 1968B5 pages 81–82). Toutefois, aucune étude génétique n’a confirmé cette filiation grecque, alors qu’elle a été confirmée pour les HazarasN27 — voir Qamar R et al. (2002N28).

Emily Lorimer écrit une version différente de la croyance populaire selon laquelle les trois soldats auraient été abandonnés malades, prenant soin de préciser que le Mir Muhammad Nazim Khan (grand-père de Jamal) « était assez intelligent pour ne pas y croire » (Lorimer EO, 1939A3 page 106). Cette légende a donc surtout été recyclée pour les touristes…

Une autre légende évoque le passage de Marco Polo qui aurait introduit le jeu du même nom. Mais une explication plus plausible est que le jeu aurait été importé du Turkestan, le mot « polo » désignant en tibétain la racine du saule dans laquelle était taillé le ballon. Chaque village du Hunza a son équipe de polo. Les rares plateformes horizontales servent de terrain à ce jeu dont les voyageurs ont témoigné de l’extrême violence dans sa version Hunza. John Tobe écrivait (1960A16 pages 347–348) :

Je ne sais pas qui peut être le plus fatigué… les musiciens, les joueurs de polo ou les spectateurs excités, actifs et hurlants. […]

Ils marquent rarement 9 buts en moins d’une heure. Souvent la partie dure une demi-journée. Et à travers tout ces joyeux cris et hurlements — tout le monde semble crier comme un fou — l’orchestre joue ses airs martiaux.

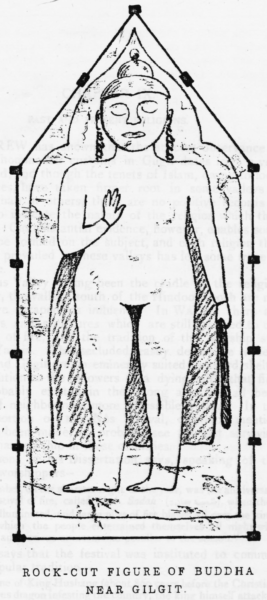

Avant leur conversion à l’Islam au 16e et 17e siècle, les BaltiN29 d’ethnie tibétaine qui habitaient cette région étaient bouddhistes. Il subsiste des traces historiques de cette époque comme en témoigne Emily Lorimer (1939A3 page 272) :

À peu près quatre miles avant Gilgit [près de Nowpoor dans la direction de Yensal], là où débouchent les nullahs [vallées étroites] de Kargah et Naupor, il y a une langue étroite de falaise lisse sur laquelle, cent pieds environ au-dessus du sol accessible, un artiste inconnu a sculpté à une date inconnue une belle représentation du Bouddha debout. Nous avons noté qu’il devait faire une dizaine de mètres de haut. […]

Plus tard, les habitants, qui ne connaissaient rien du Bouddha ni de son histoire, ont appelé ce personnage une Yakshini [N30], disant qu’il s’agissait d’une ogresse dévoreuse d’hommes. Un saint de passage avait été appelé à l’aide et avait réussi à la clouer au rocher. Il disait qu’elle ne pourrait pas s’échapper tant qu’il serait en vie et que tout irait bien si, une fois mort, on l’enterrait au pied du rocher. Il s’apprêtait à reprendre ses pérégrinations. Les gens lui étaient reconnaissants d’être délivrés [de cette ogresse], mais avec prudence ils estimèrent qu’ils risquaient de ne pas être avertis de son décès ou de ne pas pouvoir retrouver son honorable et valeureuse dépouille. Afin d’éviter toute déception ou désastre futur, ils ont donc prudemment assassiné leur bienfaiteur et l’ont enterré sur place. La Yakshini est toujours là, ce qui atteste l’authenticité de ce conte moral.

Cette légende a été racontée avec plus de détails par le colonel John Biddulph (1880 éd. 1971A1 page 112).

L’histoire mouvementée du Gilgit-Baltistan explique peut-être l’étonnante diversité de sa population — voir les photos de Wakhis par Bernard Grua (2018N31). Serait-elle aussi un facteur de résistance aux maladies métaboliques et infectieuses ?

⇪ L’époque pré-coloniale

Selon WikipediaN32 :

À partir de 1847, le Mir [prince] du Hunza a reconnu une allégeance nominale à la Chine. Elle résulte de l’assistance apportée par Mir Ghazanfar Khan I à la Chine dans sa lutte contre les révoltes fomentées par Afaqi Khoja, séparatiste ouïghour au Yarkand [N33], à la suite de laquelle la Chine a accordé au Hunza un jagir (concession de terre) au Yarkand et payé un tribut au Mir.

Le Hunza était une principauté alliée de la Chine bien avant l’arrivée des Anglais. Cette alliance avait été renforcée d’un lien de suzeraineté à partir de 1761.

Il n’avait rien du peuple d’agriculteurs et de bergers pacifiques que chantent les fables modernes, par exempleN34 : « Les Hunzas sont des adeptes du yoga, et des maîtres de la respiration yogique. En outre, la méditation quotidienne est observée, avec des sessions courtes tout au long de la journée. » Le colonel RCF Schomberg en faisait une toute autre description (1935A7 page 138) :

Les hommes Hunzas ne sont ni cruels ni vindicatifs, pas plus qu’ils ne sont de grands combattants comme les Pathan ou les Gurkha, dans le sens où ils aiment la bataille. Ils sont durs et entreprenants parce que leur terrain accidenté les rend ainsi. Sans aucun doute, ils adoraient le brigandage et avaient beaucoup de plaisir à attaquer les Nagaris mous et incapables, à butiner les gros Turkis qui se rendaient à La Mecque et à piller le Kirghiz des Pamirs. Maintenant, toutefois, ils vivent des jours sombres et la malédiction de la paix dans un pays surpeuplé les pourrit. Cependant, ils sont toujours une belle race, sans aucun doute le meilleur de tous les groupes de tribus et de métis sur des centaines de kilomètres à la ronde. Ils admettent eux-mêmes qu’ils ne sont plus ce qu’ils étaient et n’ont plus de champ libre pour exercer leurs capacités. Ils regrettent leur vie sans foi ni loi, qui appelle à une décision rapide, à de grandes difficultés et à un véritable courage.

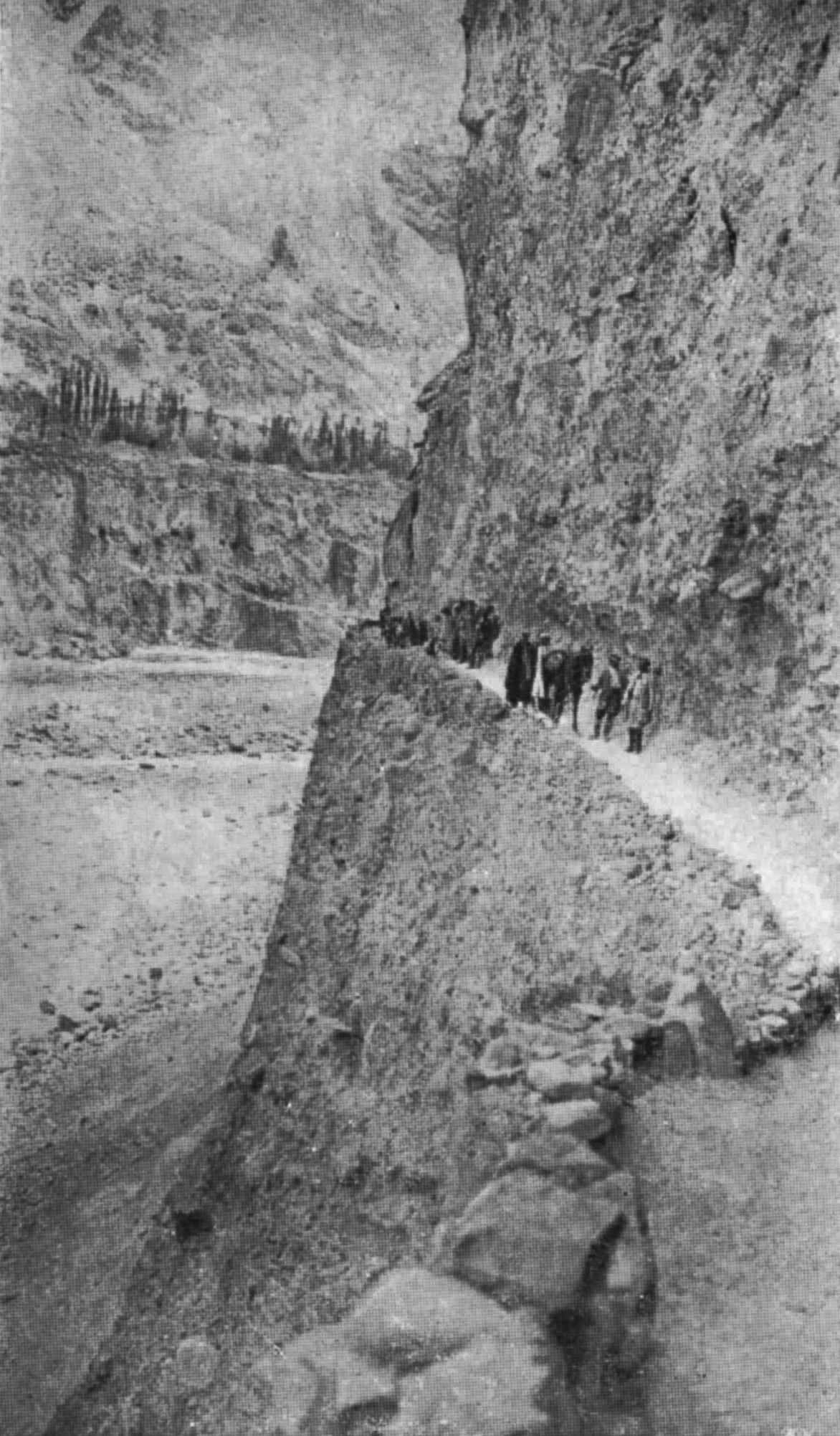

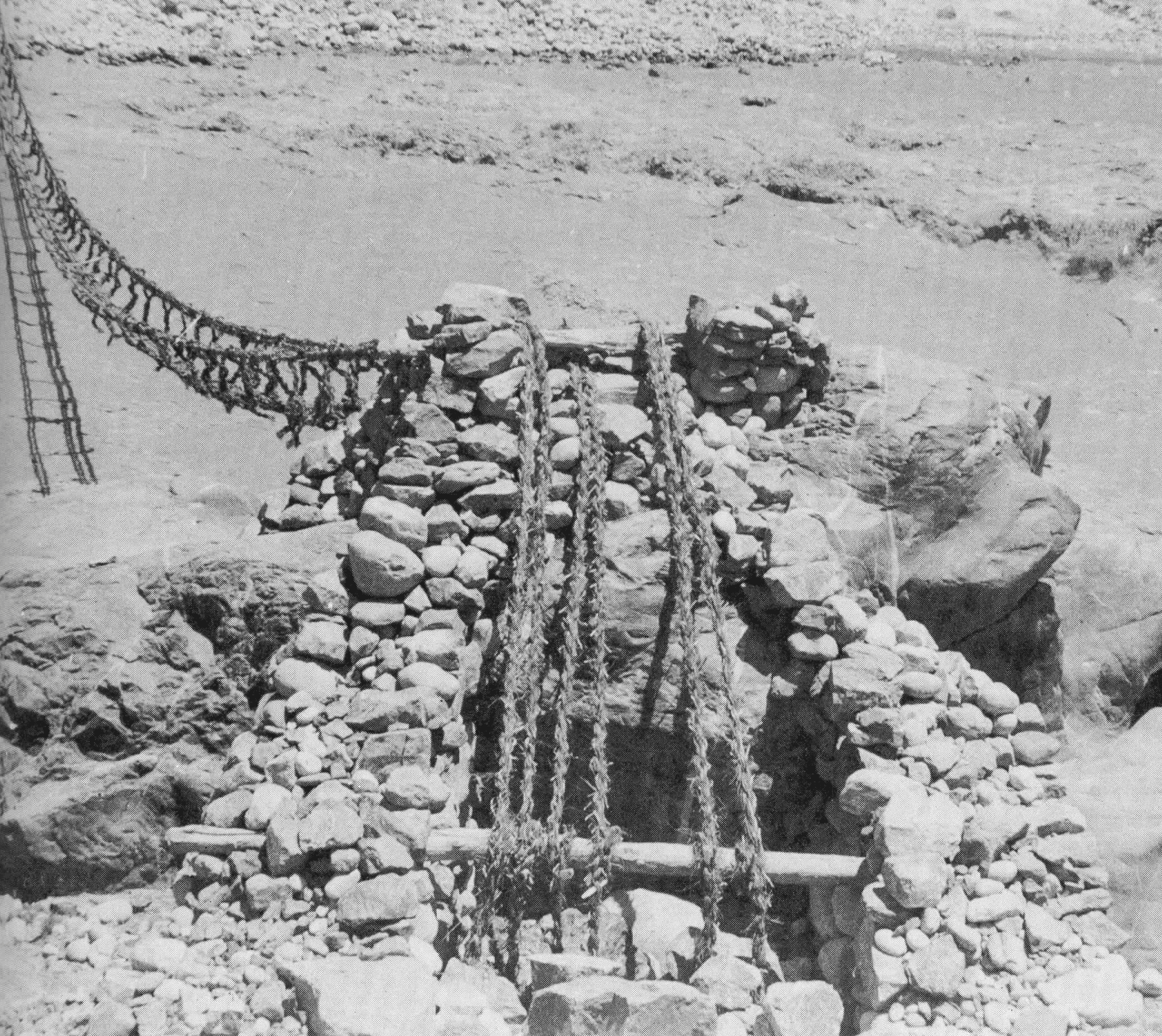

Source : A2 page 372

Lire la traversée du pont de cordes !

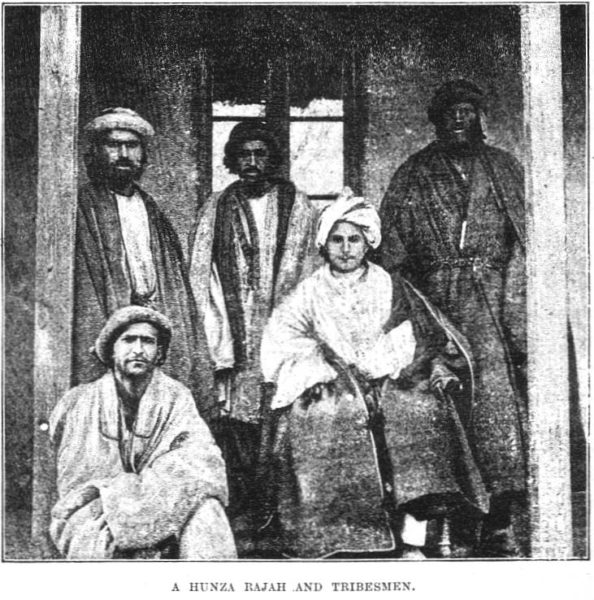

Le voyageur anglais Edward Frederick Knight présente les États du Hunza et du Nagar au chapitre XXI de son ouvrage Where Three Empires Meet, a narrative of recent travel in Kashmir, Western Tibet, Gilgit and the adjoining countries (1893A2). Dans un style qu’il convient de replacer dans le contexte de la « mission civilisatrice » de l’époque coloniale, il écrit (A2 pages 347–350) :

Il est étrange de trouver deux nations rivales dans un ravin étroit, occupant les deux côtés du torrent ; mais c’est le cas de la vallée de Kanjut (Hunza). […] Le Hunza et le Nagar, bien que d’ordinaire presque continuellement en guerre l’un avec l’autre, ont toujours uni leurs forces contre un ennemi étranger.

Ces Hunza-Nagaris, généralement désignés par leurs voisins comme des Kanjutis, bien que ce terme ne s’applique strictement qu’aux Hunzas, sont depuis des siècles la terreur de tous les peuples depuis l’Afghanistan jusqu’au Yarkand [N33]. Comme ils habitent ces défilés difficilement accessibles, ils ont pris l’habitude de mener des raids à travers l’Hindoo Koosh et de vivre de brigandage bien organisé, les thums, ou rois de ces deux petits États, tirant la majeure partie de leurs revenus de cette source de profit. La frayeur qu’inspiraient ces voleurs était telle que de larges districts ont été abandonnés par leurs habitants, et leurs terres cultivées revenues à l’état sauvage, sous la menace perpétuelle de raids des Kanjut. […]

Mais tout ce brigandage, aussi mauvais qu’il fût, n’était qu’un délit mineur à côté du trafic d’esclaves systématique auquel se livraient ces fléaux des frontières depuis un temps immémorial. Tout prisonnier de valeur commerciale — homme, femme, enfant — capturé pendant les raids était emmené à travers les montagnes pour être vendu, soit directement aux propriétaires d’esclaves du Turkestan chinois, soit aux chefs kirghizes qui leur servaient d’intermédiaires. […]

Les dirigeants de ces deux États étaient, comme on peut s’en douter, des scélérats ignares et assoiffés de sang, irrespectueux des obligations de leurs traités, et ne respectant rien d’autre que la force. […] Le thum du Hunza [Muhammad Safdar Ali Khan, N35], que nous allons maintenant destituer, se prend pour un descendant d’Alexandre le Grand — une revendication commune dans les environs — sur la foi d’une légende de l’Hindoo Koosh ; certainement un pédigrée respectable. On dit qu’il était conforme à l’étiquette, dans sa cour sauvage, qu’en certaines occasions le Wazir (vizir) demandât en présence du thum : « Qui est le plus grand roi de l’Orient ? » et qu’un autre flatteur répondît : « Certainement le thum du Hunza ; à moins, peut-être, que ce soit l’empereur de Chine ; car ces deux-là sont sans nul doute les plus grands. » Ce monarque a une très haute opinion de lui-même. Quand le capitaine Younghusband lui a demandé pourquoi il n’avait pas visité l’Inde, il a répondu en riant : « Il n’est pas coutume qu’un roi comme moi et mon ancêtre Alexandre le Grand quittent leurs propres territoires. » Toutefois, plus tard, il s’est résigné à voyager dans un pays étranger ; car, après que ses forteresses aient été prises d’assaut, il a pris ses claques pour s’enfuir en Chine avec une vitesse manquant un peu de dignité pour un prince d’une telle grandeur.

Le colonel John Biddulph précise, à la même époque, les avantages que les Hunzas ont tirés de leur aide dans la répression de l’insurrection au Yarkand en 1847 (Biddulph J, 1880A1 page 28) :

Les Chinois versaient une subvention fixe au thum du Hunza qui, en retour, faisait preuve d’une allégeance nominale. En ces circonstances, les caravanes entre le Yarkand et Leh étaient régulièrement pillées dans la vallée du fleuve Yarkand, près de Koolanooldi, par les gens du Hunza, tandis que les autorités chinoises fermaient les yeux sur une pratique qu’elles ne pouvaient ni empêcher ni punir. Les raids étaient organisés par le thum et visaient un endroit désigné par la proximité de la route des caravanes. Ses agents au Yarkand l’avertissaient qu’une riche caravane était sur le point de partir et un groupe était immédiatement dépéché pour l’attendre par des sentiers montagneux connus d’eux seuls. Une fois le pillage réalisé, les jeunes hommes étaient généralement saisis et vendus en esclavage, faisant du Hunza le principal fournisseur des marchands d’esclaves du Badakshan.

La campagne victorieuse des Britanniques est racontée dans l’ouvrage d’Edward Frederick Knight aux chapitres XXII-XXV (1893A2). Le Mir du Hunza avait en vain espéré un soutien des Russes pour des armes et des munitions, voire même la participation de Cosaques, ainsi que des Chinois dont ils étaient encore les vassaux.

Le prince du Nagar avait été entraîné contre son gré dans la résistance à cette invasion. Knight raconte (1893A2 page 381) :

Le 30 novembre [1891] nous reçumes la réponse à l’ultimatum du Colonel Durand. Il se trouve que les Nagaris réunis à Nilt n’étaient qu’à demi décidés d’en venir aux mains avec nous, quand, soudain, de la forteresse Hunza de Maiun sur l’autre côté de la rivière, avait surgi le féroce Wazir (vizir) [Muhammad Shah] héréditaire du Hunza — l’agent de Safdar Ali pour l’assassinat de son père [en 1886], l’ancien thum [prince] — qui s’était introduit dans le Conseil, menaçant de couper la tête de quiconque s’aventurerait à parler de paix, et qui, surpassant toute l’assistance par la violence de son éloquence, avait contraint les Nagaris de se rallier aux Hunzas. Il avait insulté, maltraité, et menacé de mort l’émissaire du Colonel Durand, natif du Nagar, mais s’était finalement contenté de lui voler son cheval et de nous le renvoyer à pied.

Cette histoire récente n’empêche pas un thuriféraire du paradisiaque Hunza de rapporter les éléments de langage du Mir Muhammad Jamal Khan (Banik AE, 1960 réédition 2010B2 page 236) :

Il y a des siècles, c’étaient des combattants courageux car ils devaient protéger les cols de montagne contre les envahisseurs. Néanmoins, les Hunzakuts d’aujourd’hui sont les gens les plus tempérés et les mieux disposés que j’ai jamais rencontrés.

Source : Shor F (1953A10 pages 496–497)

Lire aussi à ce sujet : Le Grand Jeu : rencontre anglo-russe aux confins du Pamir, de l’Hindou Kouch et du Karakoram (Grua B, 2019N37). Extrait :

De son côté, Safdar Ali [le prince du Hunza] tentait probablement de faire monter les enchères entre ce qu’il estimait être des rivaux se disputant ses faveurs. « Il pensait que l’impératrice des Indes, le tsar de Russie et l’empereur de Chine étaient les chefs de tribus voisines » (Younghusband). Il était, en tout cas, inconscient de l’extrême susceptibilité des Anglais concernant l’accès aux cols et corridors pouvant éventuellement conduire les troupes russes à l’empire des Indes. Le potentat préféra multiplier les fanfaronnades, les insultes et les demandes de pots-de-vin. […]

De sa propre initiative, Safdar Ali allait œuvrer à créer les prétextes conduisant à sa perte. En hiver, en l’absence des Gurkhas verrouillant le col de Shimshal, il reprit ses agressions meurtrières sur les caravanes entre le Ladakh et le Xinjiang, se persuadant que les Russes et les Chinois voleraient à son secours en cas de nécessité. Il commença même à s’en prendre aux communautés voisines et aux possessions cachemiries. En novembre 1891, les Britanniques passèrent à l’offensive en donnant l’assaut à une série d’ouvrages militaires du Nagar et du Hunza lors de leur montée vers le nord depuis Gilgit.

➡ L’histoire d’un peuple est souvent réduite à son activité militaire, aux actes violents et aux débordements guerriers de ses dirigeants. Celle des Hunzas ne devrait pas faire oublier qu’à la même époque « nos ancêtres » mettaient une partie de l’Europe à feu et à sang !

⇪ L’époque coloniale

Source : AzeemN38

En 1892, Safdar Ali Khan, dernier souverain du Hunza pleinement indépendant — qui avait assassiné son père et ses deux frères pour accéder au trône en 1886 — s’est enfui à Kashghar en Chine, remplacé par son jeune frère Nazim Khan jusqu’en 1938. Ghazan Khan II lui a succédé en 1938, puis Jamal Khan en 1945N35.

Dans un ouvrage historique de la dynastie qu’il avait transmis à Jamal Khan (Shor JB, 1955A12 page 292), Nazim Khan avait écrit au sujet de son frère Safdar Ali (Tobe JH, 1960A16 page 256) :

Il a fait assassiner Taighoon, Nematulla et Misiab, jeter au bas de Ghulkin dans un précipice Sakhawat Shah et Jahandar Shah, fait tuer leur mère et organisé le meurtre de Salam Khan à Shimshal.

Le Hunza a été un état princier allié de l’Inde britannique jusqu’à l’indépendance de l’Inde en 1947. Cette alliance était bâtie sur un climat de coopération qu’Emily Lorimer associait à la Pax BritannicaN39.

Source : RCF Schomberg (1935A7 page 115)

Emily Lorimer faisait l’éloge des changements survenus sous le règne de Muhammad Nazim Khan (Lorimer EO, 1939A3 pages 122–123). Elle écrivait à propos du Mir : « Bien qu’âgé de près de soixante-dix ans, il avait encore une fière allure d’homme, un roi sous toutes les coutures, aussi convenable que les très rares autocrates héréditaires authentiques dans notre monde sens dessus dessous ». Il était tout de même diabétique et atteint de cataracte (1939A3 pages 108–109).

Sous domination britannique, le Gilgit-BaltistanN2 faisait partie de l’État de Jammu et Cachemire au nord de l’Inde. Les Anglais ont renforcé leur pression sur ces territoires, redoutant leur annexion par l’Union soviétique. Situé à une vingtaine de kilomètres des frontières chinoise et afghane, le Hunza aurait pu être une place stratégique convoitée si les chemins d’accès n’avaient pas été aussi impraticables.

⇪ Hunza et Nagar

Source : Jay M Hoffman (1968B5 page 89)

Shams-un Nahar, l’épouse du Mir Muhammad Jamal KhanN6, a été la dernière reine du Hunza jusqu’en 1947. Elle a vécu jusqu’en 2006. Originaire de la vallée de la Hunza, l’anthropologue Fazal Amin BegN40 a transcrit un entretien avec elle six ans avant sa mort (Beg FA, 2000N41). On y apprend les rapports entre les États du Hunza et du Nagar (carteN42) tous deux en bordure du fleuve Hunza, paradoxalement ennemis héréditaires bien qu’entretenant des liens matrimoniaux. Leur division daterait de l’arrivée des musulmans.

Fille du Mir du Nagar et promise en mariage (à son insu à 14 ans) au fils du Mir Muhammad Ghazan Khan II du Hunza, elle détaille les liens de parenté entre leurs clans familiaux (Beg FA, 2000N41) :

Il est important de noter que depuis le début de son histoire, de nombreuses familles du Hunza sont soit du Nagar, soit des descendants des filles du Nagar. D’autre part, de nombreuses familles au Nagar pourraient être témoins du fait qu’elles viennent du Hunza de la même manière. Cela reflète également les liens sous-jacents, et les mariages ont donc eu lieu entre les peuples de ces deux États princiers. L’un des exemples concrets à cet égard est celui de ma propre famille. La mère de mon père, Zeb un-Nisah, était originaire du Hunza et était une fille de Shah Ghazanfar Khan I, fils de Shah Silum Khan III [N35]. De tels types de relations de parenté existaient déjà et mon engagement s’est donc déroulé sans aucune barrière.

Les mariages entre jeunes aristocrates du Hunza et du Nagar servaient à éviter les guerres entre voisins… Toutefois, à l’intérieur de chaque État, l’accès au trône était presque inévitablement l’aboutissement d’une lutte fratricide (Beg FA, 2000N41) :

Mon père était le plus jeune de ses frères. Trois ou quatre frères étaient plus âgés que lui. À cause de leurs combats mutuels, deux frères ont été tués. Mon père et ses frères avaient aussi un demi-frère. Certaines personnes ont tenté de persuader mon père que si son demi-frère grandissait, il lui serait nuisible. En tant que conseillers, ces sympathisants ont recommandé qu’il serait approprié de tuer son demi-frère. Il convient de noter que le meurtre n’était pas considéré comme une chose anormale ni étrange en ce temps. Le nom d’un frère de mon père était Babar et l’autre était Harithum. Il y a un endroit appelé Yal, un site d’éboulement sur la route du Karakoram entre Ghulmet et Pisan (dans le Nagar). Mon oncle avait sa propriété foncière à Ghulmet. Les conspirateurs ont donc fait un plan pour son assassinat. Sous prétexte de jouer au polo, mon oncle a donc été invité à Nagar Proper [carteN42]. Lorsqu’il est arrivé à Yal, il a malheureusement été tué là-bas.

À cette époque, mon père était jeune. Bref, Wazir Hamayun ([le vizir] du Hunza) et lui se sont enfuis à Gilgit afin d’inviter les forces britanniques à venir (dans la vallée). Tous deux réussirent ainsi leur mission […]. Par conséquent, la paix s’établit dans les deux principautés.

John Clark a rendu visite en 1950 au Mir du Nagar — un frère de Shams-un Nahar. Il nous livre ce commentaire (1957N22 pages 87–88) :

Lui et le Mir du Hunza vivaient à seulement huit kilomètres l’un de l’autre et étaient liés par un mariage, mais aucun n’était jamais entré dans le pays de l’autre. Les cinq-cent ans de petites guerres continuelles entre le Hunza et le Nagar avaient pris fin dans la mémoire des hommes vivants, mais la méfiance jalouse persistait. Le Nagar, sur le nord ou la pente ombragée de la chaîne des Kailash, était fertile et bien arrosé toute l’année, produisant une quantité plus que suffisante de nourriture pour ses habitants. Le Hunza, juste de l’autre côté de la rivière, au sud du Karakoram, brûlait éternellement sous le soleil éclatant et manquait toujours d’eau et de nourriture. Ce n’est que par une discipline sévère et un dur labeur que les Hunzas se sont affirmés comme « les meilleurs hommes et les plus braves combattants dans les montagnes ». Les Nagaris, qui étaient identiques sur le plan racial et linguistique avec les Hunzas, ont passé leur vie à proclamer : « Nous sommes aussi bons que vous ! » — ce qui voulait dire, naturellement, qu’ils sentaient qu’ils ne l’étaient pas.

John Biddulph écrit dans Tribes of the Hindoo Koosh (1880A1 pages 27–28) :

La famille dirigeante du Hunza est appelée Ayeshé (céleste), d’après les circonstances suivantes. Les deux États de Hunza et Nagar étaient autrefois un, gouvernés par une branche des Shahreis, la famille dirigeante de Gilgit, dont le siège du gouvernement était Nager. La tradition raconte que Mayroo Khan, apparemment le premier thum [roi] musulman du Nagar à peu près 200 ans après l’introduction de l’Islam à Gilgit [à l’époque de l’Imam Islām Shāh, trentième imam des musulmans ismaéliens, 1368–1424] a épousé une fille de Trakhan de Gilgit, qui lui a donné des fils jumeaux nommés Moghlot et Girkis. La famille dirigeante actuelle du Nagar est issue du premier. Les jumeaux se seraient montrés hostiles l’uns envers l’autre dès leur naissance. Alors leur père, incapable de régler la question de la succession, a divisé son État en deux, donnant à Girkis le nord-ouest et à Moghlot la rive sud-est de la rivière.

L’âge n’a pas diminué leur inimité et Girkis, pendant la chasse, a été tué par un fidèle de Moghlot […] qui, l’invitant à regarder quelque chose en haut de la falaise, lui a tiré une flèche dans la gorge. Girkis n’avait qu’une fille qui selon la coutume locale est devenue la reine (ganish) du Hunza. Le premier souci de celle-ci a été de venger son père. La tradition raconte qu’elle avait juré de déchirer de ses dents le foie de l’assassin et qu’elle l’aurait vraiment fait. […]

Le jeune prince Kamal Khan du Nagir, un jeune fils de Moghlot, a traversé la rivière pendant la nuit, lui a fait la cour et a gagné son cœur. Chaque nuit les amants se rencontraient, à l’insu du reste du monde, jusqu’à ce qu’adviennent de sérieuses conséquences ; et un beau jour il a été annoncé au Hunza que, bien que la Providence n’ait pas donné un mari à la princesse, elle l’avait gratifiée d’un fils. La morale au Hunza n’est pas des plus strictes, même aujourd’hui [en 1880], de sorte qu’on a peu posé de questions. Les braves gens, en général, se sont contentés de battre leurs tambours, de danser et de se livrer à d’autres festivités à l’occasion de la naissance du prince Chiliss Khan.

Kamal Khan semble quand même s’être « mal comporté » car cette histoire est dissimulée au Hunza derrière la fiction qu’un prince du Shighnan aurait été marié à la princesse, mais qu’on a oublié son nom, de sorte qu’on l’appelle Ayesho (envoyé du Ciel), un nom qui a été adopté par la famille régnante du Hunza.

John Tobe donne une explication de l’appellation « Hunza » (1960A16 page 429) :

[…] quand les dirigeants du Shignam [Shighnan] sont arrivés au Hunza, ils ont appelé la vallée Kanjut. Ce nom est resté jusqu’au moment des Girkis qui ont appelé le pays « Hunza » parce que tous les gens étaient unis comme les flèches dans un carquois. En langue bourouchaski, Hunza signifie « flèche ».

Un autre mythe d’origine, chanté à la cour du Hunza à l’occasion du Tumushuling, la fête du solstice d’hiver, est rapporté par John Clark (1956N22 page 141) :

Dans des temps anciens, le Rajah de Gilgit gouvernait tout le pays, de Gilgit à Mintaka Pass, et tout le Nagar [carteN42], oui, ainsi que l’Ishkoman et le Yasin [carteN43], jusqu’aux frontières du Chitral [carteN44] et du Yaghistan. Il détenait le pouvoir d’un roi sur cette terre et l’exerçait également, grâce à sa connaissance de la magie, sur ses djinns, ses diables et les esprits. Mais c’était un homme mauvais, dont la force le faisait craindre beaucoup.

Le roi avait l’habitude de manger la chair d’un bébé allaité, tué chaque jour. C’était une plaie douloureuse pour son peuple, mais ils étaient impuissants à l’arrêter. Il n’avait lui-même qu’un enfant, une fille adulte qui gardait son propre conseil. Puis un jour, un jeune prince et ses fidèles courtisans ont fait irruption à Gilgit, des exilés de Perse. Bientôt, le prince et la fille du roi sont tombés amoureux. Elle lui a parlé des pouvoirs magiques de son père et lui a expliqué que cette magie ne pouvait pas résister au feu. Le jeune prince a donc arrangé un grand tamasha [une célébration] et secrètement, la nuit, avec ses serviteurs, ils ont creusé une fosse profonde près de la porte du maléfique Rajah. La nuit suivante, tout le monde est venu au tamasha en portant une torche, comme l’avait ordonné le prince. Ils ont fait semblant de provoquer une grande émeute. Lorsque le Rajah s’est précipité pour l’arrêter, il est tombé dans la fosse ; très vite, le prince et tout le peuple lui ont jeté leurs flambeaux et il a été complètement consumé. Puis le prince et la princesse se sont mariés et ont bien gouverné Gilgit. Selon la légende, l’un des neveux du prince serait devenu le premier Mir du Hunza, un autre Mir de Nagir.

Les relations compliquées entre Hunza et Nagar, et les coutumes de leurs populations, sont exposées dans l’ouvrage du colonel RCF Schomberg (1935A7 pages 125–183).

⇪ L’époque post-coloniale

Source : Jay M Hoffman (1968B5 page 89)

Après le départ des Anglais en 1947, le Hunza a fait l’objet d’avances de la République de Chine qui demandait au Mir qu’il revienne sous protection chinoise. L’Inde essayait aussi de prendre le contrôle de ce territoire bien qu’il fût peuplé majoritairement de musulmans — chiites au Nagar et ismaéliens au Hunza.

Le 3 novembre 1947, le Mir Muhammad Jamal KhanN6, dirigeant du Hunza seulement depuis 1945, a envoyé un télégramme à Jinnah annonçant son choix d’accéder au nouvel État du Pakistan. Sa décision avait été prise une semaine après que Hari Singh, le maharaja du Cachemire, ait demandé son rattachement à l’Inde suite à une tentative d’invasion par des MaseedN45 aidés par l’armée pakistanaise… et deux jours après qu’une révolte (sans effusion de sang) ait donné lieu au renversement du gouverneur Ghansara Singh et à la proclamation de la République de Gilgit-BaltistanN24. Composé de chefs militaires sans soutien de la population locale, le nouveau gouvernement n’a duré que 16 joursN46.

Le Mir a continué à régner sur le Hunza tandis que l’administration pakistanaise mettait en place un Political Agent à Gilgit sur un modèle emprunté aux Anglais. Il a aussi été nommé, en 1951, représentant du Prince Aga Khan Ismailia pour l’État de Hunza, l’Agence Gilgit, l’État de Chitral et l’Asie centraleN6.

Source : John Tobe (1960A16 page 39)

⇪ Annexion complète par le Pakistan

Le 25 septembre 1974, à la suite de manifestations locales, Zulfikar Ali Bhutto, Premier ministre du Pakistan, a destitué le gouvernement du Mir et annexé l’État sous l’autorité du gouvernement fédéral. « C’était, depuis longtemps déjà, la contrée la plus paisible, la plus instruite et la plus accueillante de ce pays. » (Grua B, 2019N37)

Le Mir Muhammad Jamal Khan avait régné de 1945 à 1974, conservant son titre jusqu’à son décès en 1976N35. Son fils aîné Ghazanfar Ali Khan IIN47 lui a succédé en tant que Gouverneur du Gilgit-Baltistan jusqu’au 14 septembre 2018. La fonction princière ayant été abolie, le titre de « Mir » est contestéN48 :

Le Hunza est une vallée célèbre de la région du Gilgit-Baltistan. La plupart des gens là-bas sont très fâchés lorsque les médias utilisent les termes : Mir du Hunza ou Rani du Hunza. « On dirait que quelqu’un m’a tiré une balle dans le cœur », dit Fida Ali, dont le grand-père a perdu la vie alors qu’il travaillait pour le dirigeant de l’ancien État princier Hunza. Le gouverneur despote était connu sous le nom de « Mir du Hunza ».

Le 28 avril 1949, l’Azad CachemireN50 — à ne pas confondre avec le Cachemire indien — a cédé au gouvernement pakistanais le contrôle complet du Gilgit-Baltistan ainsi que celui des questions de défense, des affaires étrangères et des communications dans sa propre région. Cette décision, le Karachi Agreement N51, tenue secrète jusqu’en 1990, avait été prise sans consultation du Gilgit-Baltistan. On peut lire sur WikipediaN52 :

À partir de ce moment [la signature du Karachi Agreement] et jusque dans les années 1990, le Gilgit-Baltistan a été régi par le Règlement sur la criminalité frontalière de l’époque coloniale, qui traitait les populations tribales comme « barbares et non civilisées » en imposant des amendes et des sanctions collectives. Les gens n’avaient pas le droit d’être représentés par un avocat ou d’interjeter appel. Les membres des tribus devaient obtenir l’autorisation préalable de la police pour se rendre n’importe où et tenir la police informée de leurs déplacements. Il n’existait pas de système démocratique pour le Gilgit-Baltistan au cours de cette période. Tous les pouvoirs politiques et judiciaires sont restés entre les mains du ministère des Affaires du Cachemire et des régions du Nord (KANA). Les habitants du Gilgit-Baltistan ont été privés des droits des citoyens pakistanais et azadis du Cachemire.

L’un des principaux motifs de cet état de fait était l’éloignement de Gilgit-Baltistan. Un autre facteur était que le Pakistan dans son ensemble manquait de normes et de principes démocratiques. Le gouvernement fédéral ne donnait donc pas la priorité au développement démocratique de la région. Il y avait également un manque de pression publique car une société civile active était absente de la région, les jeunes résidents instruits optant généralement pour vivre dans les centres urbains du Pakistan au lieu de rester dans la région.

[…]

À la fin des années 90, le président d’Al-Jihad Trust a saisi la Cour suprême du Pakistan d’une requête en vue de déterminer le statut juridique du Gilgit-Baltistan. Dans son arrêt du 28 mai 1999, la Cour a enjoint au Gouvernement pakistanais de garantir l’égalité de droits à la population de Gilgit-Baltistan, et lui a donné six mois pour le faire. À la suite de la décision de la Cour suprême, le gouvernement a pris plusieurs mesures pour déléguer les pouvoirs au niveau local. Toutefois, dans plusieurs cercles politiques, il a été soulevé que le gouvernement pakistanais était incapable de se conformer au verdict du tribunal en raison des fortes divisions politiques et sectaires au Gilgit-Baltistan, ainsi que des liens historiques existant entre ce territoire et la région encore contestée du Cachemire, empêchant la détermination du statut réel du Gilgit-Baltistan.

[…]

Le peuple du Gilgit-Baltistan souhaite être intégré au Pakistan en tant que cinquième province distincte, mais les dirigeants de l’Azad Kashmir sont opposés à toute initiative visant à intégrer le Gilgit-Baltistan au Pakistan. Les habitants du Gilgit-Baltistan s’opposent à toute intégration avec le Cachemire et souhaitent plutôt obtenir la citoyenneté pakistanaise et un statut constitutionnel pour leur région.

Le rattachement au Pakistan du Gilgit-BaltistanN2 a déclenché la première guerre indo-pakistanaise (1947–1948). L’Inde, qui revendique l’intégralité du Cachemire, réclame toujours le contrôle sur ce territoire, alors que le Pakistan affirme que le Cachemire indien devrait lui être rattaché puisque 90% de sa population est de religion musulmane.

Le Hunza présenté dans cet article est celui du milieu du 20e siècle, fort différent de ce qu’il est devenu après l’achèvement (en 1978) du Karakoram highwayN53 longeant la vallée pour relier le Pakistan et la Chine. Seuls les paysages magnifiques ont été préservés !

➡ Cet article est sur 4 pages. Cliquer les numéros ci-dessous pour accéder aux suivantes.

Article créé le 18/10/2019 - modifié le 14/10/2024 à 12h49

9339

9339